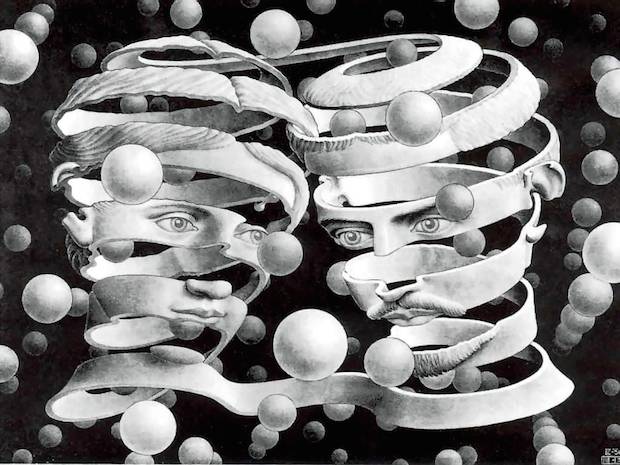

Maurits Cornelis Escher (1898-1972) – Bond of Union -1956

Dal PDS al PDRenziano

Breve riassunto di una storia tribolata

di Massimo Biondi

1. D’Alema e l’Ulivo

Traumi di fine novecento: Gorbaciov, caduta del muro di Berlino, dissoluzione dell’Unione Sovietica. In Italia la Bolognina, il Partito Comunista italiano ufficialmente si scioglie. Nei fatti cambia nome: diventa Partito Democratico della Sinistra, PDS, dopo annose interminabili discussioni teoriche, la passione che non lascerà mai i suoi dirigenti e non pochi militanti.

Poi tangentopoli e dopo quell’esplosione giudiziario/politica/popolare le elezioni politiche nel 1994: le vince Berlusconi, a sorpresa, con quasi il 43% dei voti. Spaccia il suo movimento per liberale – e qualche sparuto liberale in Forza Italia c’è davvero - ma in realtà cavalca alla grande l’antipolitica. I favoriti dell’alleanza “progressisti” a base PDS (la gioiosa macchina da guerra) e a guida Occhetto chiudono attorno al 34%. Tra i numerosi leader che affiancano Occhetto ci sono sindacalisti (Benvenuto, Carniti, Del Turco), comunisti non post (Bertinotti) e figure ondivaghe come Carlo Ripa di Meana coniugato Marina.

E’ andata male ma alle europee, tre mesi dopo, va peggio: il PDS scende sotto il 20%. Invece del PCI stavolta si scioglie il maquillage che doveva ringiovanirlo e riappaiono le rughe. Del PDS si capisce che vorrebbe essere post, ma rimane misterioso cosa vorrebbe diventare: socialista; socialdemocratico; un po' più a sinistra, non troppo; riformista, con cautela; non marxista, in linea di massima; Craxi Dio ne scampi. Solite discussioni teoriche insomma, che continueranno fino al PD dei giorni renziani. E oltre, temo.

Occhetto si dimette. Per la successione sono in competizione D’Alema e Veltroni. Si decide di affidare la scelta ad un referendum tra i dirigenti del partito, che purtroppo sono la bellezza di 19.000. Votano in 12.000: Veltroni vince il referendum e a D’Alema, forse per consolazione, va la segreteria.

I risultati vengono infatti considerati poco probanti. O sgraditi. Meglio cambiare sistema. La decisione viene trasferita ad un organo più piccolo. Oddio, relativamente: 480 membri. È il Consiglio Nazionale, e lì D’Alema la spunta. Il malumore di chi aveva votato Veltroni rimane soffocato, probabilmente dalla cultura non aggiornata, nemmeno quella, del centralismo democratico.

Nel frattempo Berlusconi governa alla peggio, tentando subito dei colpi di mano di suo personale interesse; intanto accoglie volentieri in maggioranza, altrimenti insufficiente, alcuni il cui fiuto politico incoraggia a lasciare i perdenti per soccorrere i vincitori. Uno di questi, il fantasioso commercialista Giulio Tremonti, diventa subito ministro.

Il Berlusconi 1° dura poco per la nota faccenda dell’avviso di garanzia. La Lega già prima di allearsi con lui dava di Berlusconi una valutazione non lusinghiera, espressa senza garbo dai titoli e dagli articoli del giornale del partito, la Padania. Di fronte ad un avviso di garanzia sceglie la purezza e lascia la maggioranza.

Nasce così nel 1995 il primo governo tecnico della Repubblica, presieduto da Lamberto Dini – già ministro del Tesoro del governo Berlusconi ma politicamente duttile - e sostenuto esternamente anche dal PDS, all’interno del quale nel frattempo si sviluppa l’idea Ulivo.

L’Ulivo, che dopo vent’anni è ancora nelle nostalgie non motivate di Bersani, è stato di fatto l’accozzaglia di una quindicina tra partiti movimenti raggruppamenti gruppuscoli e cani sciolti di varia natura e idee. Una eterogenea coalizione elettorale, suggerita dalla prospettiva del bipolarismo che avrebbe caratterizzato le elezioni del 1996. Due punti fermi però ci sono: a) battere Berlusconi b) Romano Prodi candidato presidente del consiglio. Sul programma in caso di vittoria meglio non approfondire.

La frase che dovrebbe apparire più spesso e invece non appare mai è: “poi si vedrà”. Alle elezioni anticipate del 1996 la spunta effettivamente l’Ulivo, però in virtù di due aspetti numericamente (e poi anche politicamente) decisivi: la Lega non entra nella coalizione di centrodestra e Rifondazione Comunista resta fuori dall’Ulivo ma non ne contrasta i candidati nei collegi del maggioritario. Si capisce cioè che pur avendo vinto l’Ulivo la maggioranza degli italiani vota a destra. Polo e Lega sommati

prendono infatti più del 50% dei voti. Sintesi: è rimasta la voglia di Berlusconi. L’Ulivo, all’interno del quale al PDS vanno qualcosa meno di 8 milioni di voti, cioè il 21% circa, non governa neanche male, per certi aspetti; soprattutto quel primo governo Prodi ha compiuto il mezzo miracolo di agganciare l’area euro al primo giro, come i Paesi virtuosi, tra i quali l’Italia non figurava né si riteneva fosse in grado di figurare qualunque sforzo facesse. La cosa è costata pesanti sacrifici e operazioni combinate in fretta e furia, come la privatizzazione di Telecom realizzata da Carlo Azeglio Ciampi, eccellente ministro del Tesoro in quel governo. Con più calma quell’operazione avrebbe potuto svilupparsi diversamente, ma la necessità di sistemare immediatamente il bilancio in chiave Euro ha imposto compromessi che daranno problemi in futuro.

L’euro però in quel momento rappresentava il nuovo, il simbolo di un’Italia in grado di farcela anche dopo avere accumulato debiti in piena incoscienza e dopo la devastazione provocata, più ancora che dalla corruzione in sé, dalla sua (parziale) scoperta e rivelazione ai cittadini, che per tangentopoli si erano entusiasmati.

C’era un clima positivo nel Paese, al di fuori della politica. Gli italiani assumevano i magistrati del pool mani puliti come campioni del servizio allo Stato, della rettitudine; in larghissima maggioranza vivevano quella fase come la svolta irreversibile che chiudeva definitivamente un’era politica segnata da incapacità e corruzione e ne apriva una nuova, più trasparente e più aperta alla società civile, della quale i cittadini auspicavano il contributo nella gestione della cosa pubblica.

Il centrosinistra, che si trovava casualmente al governo in quel momento, poteva cavalcare l’onda, giocare le carte del rinnovamento, della politica “diversa”, credibile.

Non lo fece. Non lo fece affatto e gli elettori, delusi, intuirono benissimo il perpetuarsi delle pratiche che speravano superate. E anche l’inettitudine e l’opacità che caratterizzavano certi personaggi.

Ciampi colse il clima perfettamente: “occorre un rinnovamento complessivo del Paese, capace di investire anche la cultura, i costumi, gli stili di vita”. D’Alema stroncò con acutezza le aspettative: “L’idea che si possa eliminare la politica come ramo specialistico per restituirla ai cittadini è un mito estremista”, disse. “Io non conosco questa politica che viene fatta dai cittadini e non dai politici”. Autorete.

Il governo Prodi, pur condizionato da posizioni stravaganti (e da nemici) al suo interno e dall’appoggio di Rifondazione Comunista all’esterno, diede una sistemata ai conti pubblici anche con interventi impopolari, ma quando Bertinotti lo decise, per ragioni sue, la maggioranza alla Camera venne a mancare. Secondo molti però Bertinotti accese solo la miccia; l’esplosivo lo avevano piazzato altri.

Prodi pretese, prima volta in Italia, di essere disarcionato con voto del Parlamento anziché nei corridoi, nei quali però D’Alema – saltata per aria qualche mese prima senza risultati la bicamerale per le riforme che aveva presieduto - si muoveva con costrutto. Infatti non si farà trovare impreparato. Rimandato alle Camere dal presidente della Repubblica Scalfaro “il mortadella”, come era chiamato Prodi da avversari palesi e occulti, fu bloccato da Cossiga che per i suoi voti gli chiese l’impossibile: rinnegare l’Ulivo. E Prodi capì. Lui sarebbe stato per nuove elezioni ma le Camere il presidente le scioglie se non c’è maggioranza: in quel caso invece c’era. Baffino D’Alema ne aveva una nuova bell’e pronta con i voti messigli a disposizione proprio da Cossiga. I voti erano quelli di un gruppetto parlamentare formato da transfughi dall’alleanza berlusconiana. I cossighiani, si diceva allora. Come oggi i verdiniani, diciamo. E il celebrato sistema maggioritario? Pinzillacchere, direbbe Totò. Aumentano le poltrone di ministro e sottosegretario e D’Alema diventa il primo – e finora unico - ex (?) comunista presidente del consiglio. Un Governo, il suo, tutt’altro che nato dalle urne, come pretenderebbero i puristi. Governo che era condizionato da Cossiga invece che da Bertinotti, il che oggi farebbe scandalizzare i piddini nemici di Renzi.

Un’altra “prima volta” del governo D’Alema fu la concessione delle basi italiane per consentire il primo intervento NATO in uno Stato sovrano: il Kosovo.

D’Alema però anche al governo fa e disfa, la sua passione. Tra la privatizzazione delle Autostrade a beneficio Benetton e l’apertura delle sale Bingo, dopo poco più di un anno “pilota” una crisetta e nasce il suo secondo governo. Il primo è durato 14 mesi,

il secondo resisterà solo per 4. Nel 2000 infatti si vota per le regionali: i DS (nuova sigla del PDS, l’ultima prima del PD) rimangono sotto il 18%, ma ci sono qua e là alcune liste “simpatizzanti”. Alle amministrative è sempre difficile fare i conti. Il dato finale comunque è che 4 regioni nelle quali governava il centrosinistra passano al centrodestra. Una quinta, il Molise, seguirà l’anno dopo nella ripetizione del voto imposta dal TAR. E “passa di là” anche Bologna la dotta e poi la rossa. Un simbolo. Vince un bravo cristo ma non un incendiatore di anime. Bologna più che premiare lui, il rispettabile signor Guazzaloca, ha inteso punire una sinistra che non è più comunista ma non è ancora niente altro di definito. Così almeno interpretano i politologi. D’Alema lascia e viene sostituito al governo da Giuliano Amato, quello del prelievo forzoso dai conti correnti nel 1992, il momento più tragico dell’economia italiana negli anni recenti. Amato opererà dignitosamente ma la legislatura si concluderà con un’altra bruttura: la riforma del titolo V della Costituzione, una mossa buttata lì all’ultimo momento, con i voti del solo centrosinistra e con il chiaro intento di anticipare le istanze di tipo “federalista” portate avanti con la solita violenza verbale dalla Lega. Una mossa maldestra, anche stupida, se vogliamo, che non mancherà di far pesare i suoi effetti sul centrosinistra ma anche sul Paese.

E ad errore segue errore, secondo molti. In previsione delle elezioni l’Ulivo decide che non è bene candidare come presidente del consiglio designato quello uscente, Amato, che anzi azzoppa per tempo annunciando Rutelli, già radicale, già verde, già sindaco di Roma. E già bollito, dice qualcuno. Ma tanto si sa che le elezioni per il centrosinistra sono perse. Quello dell’euro, quel po' di risanamento del bilancio e qualche tentativo di introdurre accenni di concorrenza nel Paese (le lenzuolate di Bersani) sono fatti passati nel dimenticatoio, usati anzi dalla destra per bollare il centrosinistra come il partito delle tasse. Il centrosinistra, nel mormorio scarsamente interpretabile delle solite beghe interne, comunica poco e malissimo, al contrario degli avversari.

Elezioni politiche del 2001: il centrodestra, con la Lega rientrata in coalizione, fa il pieno: appena sotto il 50%, mentre l’Ulivo bis si ferma al 35. I DS, nel proporzionale, sotto il 17. Un punto in meno la Margherita, che poi confluirà con i DS nel PD.

Berlusconi torna al governo e ci resterà fino alla fine della legislatura. Ha in mano tutte le carte, a cominciare da una solida maggioranza, per attuare quella riforma liberale che ha promesso. Niente da fare. Niente riforma, né liberale né di altro orientamento.

La sinistra troverà coesione in quella che sarà la cifra – e il limite – della sua azione politica in quegli anni e in quelli a venire: l’antiberlusconismo. Che di per sé non comporta un’opposizione di qualità. Anzi, nessuna opposizione pregiudiziale è di qualità. Mai.

2. Prodi e l’Unione

Berlusconi governa per tutti i cinque anni della legislatura 2001-2006, sistemando numerose faccende sue ma poche di interesse collettivo. È anzi in questi anni che si consolida quello che sarà un brutto lascito culturale del berlusconismo: l’elettorato è stato sostanzialmente indotto a confondere il liberalismo con una sorta di “regolati da te”, anche in materia fiscale, fino all’affermazione che è legittimo evadere se le aliquote sono troppo elevate. Gli italiani adottano il principio con convinzione ed entusiasmo.

Le votazioni che si sono tenute durante il governo Berlusconi sono state tuttavia deludenti per i governanti: Forza Italia 21% alle europee 2004 (contro il 29 abbondante nel proporzionale alle politiche 2001) e sei regioni perse nelle regionali 2005. I risultati causano tremolii nel governo, che però si ricompatta nel Berlusconi 3, dopo una breve pantomima di UDC e nuovo PSI.

Comunque dopo un quinquennio criticato e criticabile alla vigilia delle politiche 2006 il centrodestra sembra destinato ad una netta sconfitta. Approva allora una nuova legge elettorale che almeno impedisca la vittoria altrui. Trattasi di una porcata politica, come ammesso dal principale responsabile della legge, Roberto Calderoli della Lega. Da qui l’identificazione come “porcellum”. Una schifezza nella quale la Corte Costituzionale rilevò aspetti di incostituzionalità solo dopo otto anni e l’applicazione in tre elezioni (2006, 2008, 2013). La sinistra criticherà, ma non è chiaro con quanta convinzione. Sicuri di vincere facile forse ritengono che le liste totalmente bloccate, cioè le candidature decise integralmente dalle segreterie dei partiti, abbiano un loro aspetto positivo nel tenere lontano i rompiballe. O i non del tutto allineati.

Elezioni politiche 2006, dunque: i candidati presidenti del consiglio delle due coalizioni principali sono ancora Berlusconi e Prodi, come dieci anni prima. Poco si crea e nulla si distrugge nella politica italiana. La coalizione di centrosinistra si chiama l’Unione. L’Ulivo, che nel frattempo è diventato un partito formato da DS e Margherita, ne è il nucleo principale. Ma i non principali sono una dozzina: una follia.

La coalizione Unione si differenzia dalla coalizione Ulivo perché Rifondazione Comunista ne fa parte integrante, non è più solo un alleato. Gli Unionisti ci terranno a sottolineare la differenza ma l’inaffidabilità di chi ragiona come Bertinotti e i suoi rimane inalterata. La novità più apparente dell’Unione risiede nel fatto che formalmente Romano Prodi è stato scelto tramite primarie, alle quali hanno partecipato ben 4.300.000 persone che si sono recate volontariamente alle urne, spesso improvvisate in luoghi non convenzionali.

I candidati battuti da Prodi – che ha avuto circa tre quarti dei voti - erano proprio il comunista sindacalista di lungo corso Fausto Bertinotti; il democristiano centrista ondeggiante di altrettanto lungo corso Clemente Mastella, che in una coalizione di centrosinistra risulta una specie di oriundo; Alfonso Pecoraro Scanio, di una delle varie formazioni di Verdi, tutte più o meno rapidamente spazzate via dall’incapacità dei leader; Antonio Di Pietro, già magistrato simbolo di mani pulite e ora a capo di un partito self made: Italia dei Valori.

Si vota e l’esito è pessimo per chi sperava che il Paese potesse avere un governo solido. Quello che secondo i sondaggisti era un largo margine per l’Unione si è assottigliato nelle urne fino quasi ad annullarsi: meno di 25.000 voti di vantaggio alla Camera (su 38 milioni), sufficienti tuttavia per conseguire il premio di maggioranza. Berlusconi grida al broglio, vorrebbe ricontare tutte le schede. Si sente truffato, o almeno così dice al mondo, dove perciò né lui né l’Italia politica fanno una bella figura.

Il centrosinistra, per quanto deluso, avrà 348 seggi su 630 alla Camera: i 340 garantiti dal premio di maggioranza per la pur striminzita vittoria su base nazionale più 8 derivanti dai risultati della valle d’Aosta e della circoscrizione estero. Prodi manifesta la soddisfazione di avere fatto 2-0 su Berlusconi, ma al Senato i seggi (teoricamente) della sua eterogenea coalizione sono solo 159 su 315. Si capisce che governare con quelle maggioranze risicate litigiose e precarie è quasi impossibile; sarebbe meglio se Prodi passasse subito la mano. Non lo fa, e fa male. Al Senato il margine si dimostra subito insufficiente, tra chi passa dall’altra parte, gratis o a pagamento, e chi si smarca per ubbie ideologiche che sarebbe stato opportuno mettere in chiaro per tempo, anche con sé stessi. Risultano così decisivi i senatori a vita, che sono sette e in maggioranza propensi a lasciar governare Prodi, per quanto possibile. Ovviamente escluso Cossiga, il quale più che contrario è ostile.

Quel governo farà una fatica tremenda: resisterà due anni solo perché i partiti che lo sostenevano, tra un distinguo e una precauzione a sfondo elettorale, hanno trovato proficuo dedicarsi nel frattempo a costruire il dopo Prodi mentre lui stava sulla graticola, spodestabile a piacimento. Anche il PD nacque in quel periodo come evoluzione, almeno lessicale, dell’Ulivo.

Una buona cosa, marginale ma intelligente per un governo pletorico (103 membri, un record), è parsa quella di affidare la comunicazione ad un portavoce unico. Peccato che comunque quasi tutti i 103 e loro consiglieri continuassero ad esternare a capocchia individualmente e che malauguratamente il portavoce designato finisse fotografato nei luoghi di esercizio di volontari del sesso, di diversificate attitudini.

Ogni tanto comunque qualche provvedimento governativo passava, magarisfruttando le assenze tattiche dei meno convinti.

In Parlamento però c’è quasi sempre bagarre. Non passa il finanziamento delle missioni italiane all’estero, ma il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano non accetta le inevitabili dimissioni e rimanda Prodi a chiedere la fiducia. La ottiene per un soffio, grazie al sostegno dei soliti senatori a vita e a quello occasionale di parlamentari di incerta collocazione politica ma di sicura affezione alla carica e annessi benefici. Prodi resiste, scomodamente, ancora un po'. Il che non è che corrisponda proprio a governare.

Approvata a fatica, come tutto il resto, la legge finanziaria 2008 il solito Bertinotti – presidente della Camera- esterna: “questo governo ha fallito”. Qualche giorno dopo fa un po' di retromarcia ma allora è Clemente Mastella – ministro della Giustizia – che pensa, ad alta voce, che sarebbe meglio tornare a votare. Ecco manifestarsi i due estremi, o estranei, della coalizione. Due battuti alle primarie. Succederà ancora da quelle parti politiche che chi perde le primarie si dedichi poi a combattere chi le vince.

Natale con i tuoi, ma il 16 gennaio (2008) Mastella si dimette causa ordinanza di arresti domiciliari per la moglie. Lui stesso risulta indagato per fatti che nulla hanno a che fare con il governo. Prodi respinge le dimissioni, lui le ripresenta “irrevocabili” e stavolta Prodi assume l’interim. Mastella allora, che in quei giorni deve essere comprensibilmente confuso, conferma l’irrevocabilità della sua decisione – azione di solito superflua - spiegandola con la mancata solidarietà del governo nei suoi confronti, in quelli del suo partito (che passa all’opposizione), della moglie e Dio sa se anche di altri parenti e amici.

Con i mastellati all’opposizione addio maggioranza. Prodi non mancherà, ripresentandosi in Parlamento, di solidarizzare con Mastella ma il Senato vota contro lo stesso e tra i gentiluomini che posano gli onorevoli glutei sui velluti di palazzo madama volano tappi e mortadelle.

Vota contro anche l’ondivago Dini, che forse si immagina “riserva della Repubblica” pronto ad accogliere le suppliche di Napolitano di rimettere in piedi un governo tecnico, come nel ’95. Ma Napolitano non ci pensa proprio. Chiede piuttosto al navigato Franco Marini – democristiano del ramo sindacale e presidente del Senato - di verificare se c’è la possibilità di costituire un governo che resista almeno fino a revisione di quella schifezza di legge elettorale. Non c’è possibilità. Il centrodestra vuole il voto, sicuro della vittoria, e il variegato centrosinistra, arguisce Marini, mai e poi mai troverebbe intesa su una qualunque legge elettorale. Situazione che si ripresenterà.

Napolitano deve sciogliere le Camere nonostante rimanga in vigore il porcellum, che anzi con lo scioglimento guadagna almeno un anno di ulteriore sopravvivenza perché il referendum abrogativo già in programma per il 18 maggio deve essere rinviato.

L’Unione è clamorosamente fallita, nel Paese, come da modesto risultato elettorale, e in Parlamento. Purtroppo anche a distanza di anni ci sarà ancora chi, ignorando la storia e trascurando la realtà, crede che l’unione delle sinistre sia un’alternativa politica praticabile.

Viene in mente l’osservazione di Giancarlo Pajetta, comunista arguto, quando in una direzione del PCI osò dire a Togliatti: caro segretario, la tua strategia è perfetta. È la realtà che è sbagliata.

2008 elezioni anticipate dunque. Esordio del Partito Democratico, leader del quale è Walter Veltroni, vincitore delle primarie con oltre il 75% dei voti. I voti rimanenti vanno a Rosy Bindi ed Enrico Letta.

Il PD si propone alle politiche 2008 da solo, cioè non in coalizione. Questo posizionamento viene presentato come “vocazione maggioritaria”, definizione che sembra ideale per non far capire il concetto. Vorrebbe dire niente alleanze, poi accetta quella con l’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro e allora anche a chi sembrava di aver capito tornano incertezze. Rimane comunque per il PD un dato forte, molto forte: nessuna alleanza né accordo elettorale con l’estrema sinistra, che presenterà liste proprie (più di una, naturalmente) nessuna delle quali supererà la soglia di sbarramento. Niente seggi, né alla Camera né al Senato. Il partito più a sinistra in Parlamento sarà il PD. Qualcuno commenta, soprattutto all’estero, che l’Italia si è liberata del comunismo. Forse. Ma non dei comunisti.

Tra il PD con annesso Di Pietro e Il Popolo della Libertà, cioè il centrodestra, gli elettori concedono spazio solo all’Unione di Centro (UDC), partito galleggiante ipercentrista. Il leader è il democristianissimo Pierferdinando Casini, che nelle elezioni precedenti era nella coalizione a guida Berlusconi. Due milioni e mezzo di voti, 36 deputati e tre senatori. Anche a destra del centrodestra infatti non passa niente in Parlamento, anche perché la Lega è in coalizione. Gli elettori del 2008 premiano alla grande il centrodestra, come previsto: 343 deputati e 174 senatori, maggioranza assoluta, frutto di un 46,8% alla Camera e 47,3% al Senato. In questo caso, con divari importanti fra i contendenti, il porcellum ha funzionato.

Il 33% circa ottenuto dal PD di Veltroni, 12 milioni di voti, è comunque un risultato tale da far pensare che una sinistra moderata, come moderati sono stati i toni della campagna elettorale, possa in futuro candidarsi autorevolmente alla guida del Paese.

Ma il PD alle elezioni successive, 2013, non si presenterà da solo.

L’8 maggio Silvio Berlusconi giura per la quarta volta come presidente del consiglio. Il suo governo durerà tre anni e combinerà disastri, accentuati dall’esplosione di una violentissima crisi economica mondiale, non passeggera.

Il Berlusconi IV esordisce volendosi differenziare dal Prodi II per numero di componenti: 59 invece di 103. Il pubblico approva. Molte altre poltrone e poltroncine verranno occupate in seguito, secondo opportunità, ma al momento l’effetto è buono.

Come altra mossa propagandistica, poiché la campagna elettorale della destra aveva messo in carico a Prodi i rifiuti non smaltiti di Napoli, il primo consiglio dei ministri si riunisce proprio a Napoli e lì commetterà il primo grosso errore, conseguenza di cervellotiche prese di posizione elettorali: l’approvazione di un decreto inteso a salvare Alitalia dalle “mani straniere”, che poi sarebbero quelle di Air France.

Alitalia finirà temporaneamente a mani italiane, in parte appartenenti a pseudocapitalisti già considerati coraggiosi quando palazzo Chigi – che al tempo ospitava D’Alema nell’ufficio più prestigioso - fu definita la sola merchant bank nella quale non si parlava inglese. Le mani italiane si rivelarono comunque troppo deboli, come previsto, pur se alleggerite dei debiti distribuiti tra i contribuenti.

La performance del governo continuerà, oltre che con iniziative di interesse personale del presidente, con il lodo Alfano, che la Corte dichiarerà incostituzionale; l’abolizione dell’ICI sulla prima casa, altro impegno elettorale che coinvolgerà in futuro anche i governi Letta e Renzi; e un cosiddetto decreto salva banche che non le salverà affatto, ma anche questo si vedrà anni dopo. Si salveranno invece gli autori di reati tributari e contabili, incluso il falso in bilancio, anche grazie all’estensione dello scudo fiscale, una specie di indulgenza plenaria alla cui approvazione alla Camera ha contribuito l’assenza non insignificante al momento del voto di 23 deputati del PD.

Il successo elettorale segue il centrodestra anche alle regionali 2010: 4 regioni passano da sinistra a destra, nessuna fa il contrario.

Il percorso lo cambia invece Gianfranco Fini, presidente della Camera, che dopo accesa discussione in diretta TV (niente streaming, allora) lascia Berlusconi e va per conto suo con 33 deputati e 10 senatori. Non avrà successo. Berlusconi invece, anche se alle prese con le conseguenze di passatempi notturni poco consoni ad un importante uomo di Stato, otterrà la fiducia parlamentare anche dopo lo strappo di Fini. La situazione era un po' traballante, ma fu stabilizzata dal soccorso del solito gruppo di deputati teoricamente di opposizione ma disponibili in caso di bisogno a sostenere la maggioranza. Qualunque sia.

Per quanto le elezioni politiche siano molto diverse dalle amministrative, queste ultime nel 2011 indicheranno un cambio di orientamento in quasi tutte le principali città chiamate al voto per i sindaci. Anche a Milano, sempre andata al centrodestra da che il sindaco viene eletto direttamente, vince il centrosinistra, che si inventa come simbolo il colore arancione. Interessante notare però che non è il candidato del PD a vincere le primarie e poi le elezioni. Succederà anche altrove.

Il peggio per il governo Berlusconi tuttavia non viene dalle amministrative ma, naturalmente, dall’economia. In agosto la BCE scrive poco segretamente al governo, che tergiversa, che le cose vanno molto male e indica le azioni da attuare subito.

Verso fine ottobre Berlusconi risponderà in forma scritta, prendendo qualche mezzo impegno un po' a babbo morto. Le critiche aumentano. Merkel e Sarkozy sogghignano in conferenza stampa facendo capire al mondo che loro sulle promesse di Berlusconi non fanno conto alcuno. Il governo deve accettare l’ingerenza del Fondo Monetario, incaricato di monitorare l’attuazione di riforme economiche e il loro effetto sui conti pubblici.

Siamo al dessert. Amaro. Lo spread – in qualche modo misura inversamente proporzionale della fiducia degli investitori nel Paese – schizza al suo record: 575 punti. In Parlamento aumentano quelli che si smarcano in previsione di un governone con dentro quasi tutti e che si occupi soprattutto di conti. La maggioranza alla Camera si asciuga irrimediabilmente. Berlusconi va da Napolitano a dimettersi e in piazza del Quirinale sono tanti quelli che festeggiano.

Strana l’esultanza, per una popolazione in genere molto tollerante che non ha mai dato l’impressione di prendersi gran che a cuore le faccende pubbliche né di sapersi indignare. Forse qualcuno che aveva visto spezzoni di filmati del 25 luglio ’43 ha ritenuto di riviverne l’atmosfera, senza riconoscere l’enorme differenza tra le due situazioni. E anche le monetine lanciate in stile Craxi al Raphael sono parse stanche e inopportune repliche, francamente.

Il presidente della Repubblica dà l’impressione di essere tutt’altro che sorpreso: chiama rapidamente alla sostituzione Mario Monti, presidente dell’Università Bocconi, già commissario europeo e gradito a Bruxelles, che aveva nominato senatore a vita pochi giorni prima, evidentemente in vista coup de théâtre. Il governo Monti, formato esclusivamente da tecnici, senza alcun politico nella compagine, giura tre giorni dopo, il 16 novembre 2011.

Monti non ha bisogno del controllo della Troika, della quale è se possibile anche più rigoroso. Presenta il cosiddetto "decreto Salva Italia", pesante manovra economica ritenuta anticrisi, che avrà come capitolo cruciale la previdenza. Natale preoccupato e preoccupante. Tra un decreto e una fiducia il governo comunque governa. Molti provvedimenti sarebbero anche apprezzabili, nelle circostanze date, ma non verranno mai attuati per l’opposizione surrettizia di chi dovrebbe dar seguito, burocrazia in testa.

Viene approvato praticamente da tutti il DDL che prevede di inserire in Costituzione l’obbligo del pareggio di bilancio, una decisione che in futuro qualcuno dei favorevoli giudicherà sbagliata, ma non passa la proposta di modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Un tabù.

Tra una cosa e l’altra il governo Monti verrà però chiamato in causa, anche in seguito, soprattutto per le pensioni (riforma Fornero) e il problema degli esodati, il numero dei quali è sempre stato fattore di discussione e anche di lotta politica. Il numero corretto non è mai stato individuato ma sul momento di informazioni fasulle ne sono girate un bel po', per ignoranza o per malizia.

Ma le misure severissime non portano voti e la legislatura durerà ancora poco per scadenza naturale. Meglio prepararsi al dopo Monti, pensano i politici. La destra berlusconiana, che è più vicina al panem et circenses che a lacrime e sangue, annuncia il suo “basta così”, forse anticipando di poco la sinistra che sostanzialmente la pensa allo stesso modo.

Monti resterà in carica per l'approvazione della Legge di Stabilità 2013 e poi, nel febbraio 2013, si rivoterà.

Nel PD Pierluigi Bersani, che aveva sostituito Franceschini che aveva sostituito Veltroni come segretario del PD, comincia a sognare.

3. Bersani e la Ditta

Febbraio 2013. Si rivota, ma stavolta dopo cinque anni, cioè nei tempi ordinari.

I sondaggi prevedono la larga affermazione del centrosinistra, che si presenta con il nome “Italia, bene comune”, coalizione guidata da Pierluigi Bersani, il quale dopo avere vinto le primarie del PD nel 2009 vinse anche quelle di coalizione del novembre 2012, a doppio turno perché nel primo nessun candidato ha raccolto la metà più uno dei voti: Bersani 44,9% Renzi 35,5% Vendola 15,6%, gli altri irrilevanti (già questo un segno non incoraggiante per Bersani, in assoluto e ancor di più al confronto con i risultati di Prodi).

Al secondo turno, ballottaggio tra i primi due: Bersani 60,9% Renzi 39,1%. Interessante notare che nessuno tra i mammasantissima del PD era schierato con Renzi: tra i più in vista solo Chiamparino, Gentiloni e Scalfarotto.

Le primarie PD del 2009 Bersani le aveva vinte con il 53% circa, superando Franceschini (34%) e Ignazio Marino (12,5%). Fece discutere in quella occasione la posizione di Beppe Grillo, che proprio per potersi candidare alla segreteria si era iscritto al PD in Sardegna. La direzione del partito deciderà di non accettare né la candidatura, ritenuta provocatoria, né l’iscrizione, con la motivazione apparsa piuttosto speciosa e infantile che Grillo risulta residente in Liguria, non in Sardegna.

Senza questo rifiuto probabilmente Bersani non avrebbe raggiunto il 50% (Grillo è un acchiappavoti) e ancora più probabilmente il futuro della politica italiana sarebbe cambiato. E senza dubbio anche il futuro di Bersani.

La coalizione “Italia, bene comune” (e sottolineo virgola) è un’accozzaglia di gruppi e personaggi assai diversi tra loro formata da Partito Democratico, Sinistra Ecologia Libertà, Centro Democratico, Partito Socialista Italiano, Moderati, Il Megafono - Lista Crocetta, Südtiroler Volkspartei, Verdi-Grüne-Vërc, Verdi del sud Tirolo, Partito autonomista trentino tirolese, Autonomie Liberté Démocratie.

Alla “vocazione maggioritaria” evidentemente non si pensa più. La storia insegna, ma ha discepoli distratti. È stato quasi sempre così in Italia, fin dai tempi del Fronte Popolare nel ’48 e della riunificazione socialista del ’66, bocciata alle elezioni del ’68: i partiti si sommano ma i voti dei quali sono accreditati no.

L’unione, infatti, non farà la forza nemmeno questa volta, nonostante secondo i sondaggi fosse ritenuta in grado non solo di vincere ma anche di governare agevolmente col sostegno di Scelta Civica, la formazione incautamente messa in piedi dal senatore a vita Mario Monti dopo avere dichiarato che non si sarebbe candidato.

Il collante strategico della variegata coalizione è ancora “battere la destra”, battere Berlusconi, mentre sul da farsi per l’Italia l’incertezza è massima. Se ci sono idee sono comunicate poco e male.

Anche nelle elezioni 2013 si replica il trucchetto comunicativo di identificare il capo della coalizione come unico legittimo candidato alla presidenza del consiglio, lasciando intendere che si voti anche per la sua nomina diretta (“popolare”), tipo elezione dei sindaci. La maggioranza degli elettori sembra esserne ancora convinta. Sono ammessi al voto 184 simboli elettorali, alla faccia dell’attesa semplificazione del maggioritario, tra i quali liste più o meno civetta dai nomi strampalati, come i “Moderati in Rivoluzione” e i “Liberi per una Italia Equa e Basta Tasse”. E non mancano liste senza chances ma con leader dall’autostima molto sviluppata, come il giornalista Oscar Giannino – che verrà sputtanato per la debolezza (gravissima per uno che si ritiene leader) di avere dichiarato lauree mai conseguite – e Antonio Ingroia, un magistrato di rottura. In tutti i sensi. Naturalmente non manca Marco Pannella con i Radicali, mentre innaturalmente figurano candidati anche personaggidi modesta credibilità, da Stefania Craxi al più o meno cristiano Magdi Allam, inguaribilmente bramoso di ruolo, fama e riconoscimento.

Tre coalizioni vanno vicine alla vittoria: il centrosinistra (Bersani), il centrodestra (Berlusconi) e il neofita Movimento 5 stelle, che si richiama alla democrazia diretta tramite blog – un inedito mondiale – e si avvale di un fondatore/leader/oratore enfatico e volgarotto: proprio quel Beppe Grillo che il PD non aveva voluto dalla sua parte.

Il Movimento, che non vuole essere chiamato partito, sarà il dato elettorale più significativo, sia perché indica con assoluta chiarezza il desiderio di novità di larga parte dell’elettorato che perché trasforma la politica italiana da bipolare in tripolare.

Con tante conseguenze.

Antipolitica, si dirà, forse per minimizzare, ma ci sono dei dubbi. È antipolitica quando il grido di battaglia è vaffanculo, non è antipolitica quando comunque la gente va a votare. E nel 2013 otto milioni ci sono andati. Semmai è anti “quella” politica, quella che non si rinnova mai, che tira a campare, che sfrutta lecitamente e non le posizioni acquisite. Anti-politici, ecco, forse quello si può dire.

È comunque il centrosinistra a conquistare la posizione determinante grazie al premio di maggioranza alla Camera: 345 deputati (297 del PD) su 630. Il 54% dei seggi pur avendo conquistato meno del 30% dei voti, con uno scarto dello 0,30% circa sul centrodestra. Roba che l’Italicum votato nel 2015 non consentirebbe.

I senatori della coalizione bersaniana però sono solo 123 (109 del PD), che non fanno maggioranza. Una “non vittoria” dirà Bersani. Situazione già vista con le coalizioni a guida Prodi.

Se il Movimento 5 stelle è stato la sorpresa in positivo, con qualche voto più del PD conquistato alla Camera al netto dei voti esteri, le sorprese in negativo vengono infatti proprio dai favoriti. Bersani e Monti trovano nelle urne circa un terzo in meno dei voti loro accreditati dai sondaggi, andati, oltre che al M5S, al solito Berlusconi che quando fa campagna elettorale “ci piglia”, al contrario di quando governa.

Il risultato del PD, poco oltre 8 milioni e mezzo di voti e il 25% alla Camera, è molto lontano da quello fatto segnare all’esordio da Veltroni (12 milioni, 33,18%), che pure è andato a competere, non in coalizione, sulla scia del fiasco dell’Unione mentre Bersani si è presentato forte dell’insuccesso internazionale berlusconiano. Una lezione ulteriore, ma anche questa non ascoltata o rimossa.

Ciò nonostante il meccanismo del premio di maggioranza, che la Corte Costituzionale non aveva ancora dichiarato illegittimo, pone comunque la coalizione guidata da Bersani in posizione chiave: senza “Italia, bene comune” non può esistere maggioranza alla Camera e perciò in Parlamento.

Il presidente Napolitano ne deve prendere atto, forse poco convinto e infatti e invece di incaricare il capo coalizione Bersani di formare un governo gli dice di vedere un po' che aria tira. Un “pre” incarico, si è detto. Non è la stessa cosa, ma Bersani fa finta di niente. Va come una locomotiva, ma non sa ancora dove. “Guarda che il bagno dopo pranzo può far male” si dice ai bambini. Ecco, Bersani non sente ragioni. E si tuffa.

Mancandogli la maggioranza al Senato corteggia maldestramente i grillini, cioè proprio i rappresentanti del Movimento che fa capo a quel Beppe Grillo a suo tempo respinto dal PD con vantaggio dello stesso Bersani. Non una dimostrazione di acume tattico, se posso permettermi.

Si assiste così ad un desolante incontro in sede istituzionale, diffuso in streaming per pretesa dei pentastellati non rigettata dalla locomotiva, durante il quale Bersani, con a fianco il fido e taciturno Letta, cerca con crescente incertezza di indurre in tentazione due povericristi inopinatamente eletti nel Movimento 5 stelle, che poi li metterà in disparte. Datemi qualche voto al Senato, sembra implorare. Magari su singoli provvedimenti. Promette addirittura che il suo governo realizzerebbe un cambiamento epocale (un governo di minoranza ma di combattimento, vaneggia).

Ovviamente non è per nulla credibile, anche perché la posizione semi-rivoluzionaria emerge dal nulla dopo una campagna elettorale condotta nel segno della continuità.

O usato sicuro, come lo stesso candidato andava ottusamente garantendo ad un elettorato che cercava il nuovo.

Ma i due parvenu politici, praticamente inerti, forse intimoriti dall’ambiente, non hanno delega per cedere alle lusinghe né dimostrano alcuna voglia di farlo. Forse la sola voglia che hanno è di andarsene, comprendendo che la missione di sbeffeggiare (si dirà poi) il loro interlocutore è compiuta. Come forse immaginato da Grillo, che di comunicazione se ne intende.

Il pensosissimo non-dialogo è stato reso doloroso anche umanamente dalla insensata insistenza del candidato Bersani, che evidentemente per quella carica non bada a figuracce o non si rende conto di farle.

Forse angosciato dal tentativo senza speranza di mettere in piedi il “suo” governo il segretario perde ulteriormente colpi e replica figuracce anche quando si tratta di eleggere il presidente della Repubblica, che il mandato di Napolitano è al termine.

Il primo candidato proposto è Franco Marini, democristiano e sindacalista, gradito a Berlusconi e anche a D’Alema, del quale si mormora fosse compagno di tentati inciuci. Parte del PD però non lo vuole. In particolare i renziani, che esprimono apertamente il loro no e sulla scheda scrivono Chiamparino, ex sindaco di Torino in quel momento transitato alla Compagnia di San Paolo. Soldi, meglio precisare, banche, non opere di bene.

Bocciato Marini, Bersani ribalta tutto, decide di assumere atteggiamenti da capo carismatico, che lui non è mica lì a pettinar bambole, rinuncia all’accordo con Berlusconi, riunisce a tarda sera tutti i parlamentari PD e propone il nome indiscutibile: Romano Prodi. Cioè il fumo negli occhi per Berlusconi, che dopo lo 0-2 sarebbe pronto all’emigrazione piuttosto di vederselo anche al Quirinale. Il nome di Prodi, dopo tutto un padre fondatore del PD, è tuttavia accolto dall’entusiasmo immediato e pressoché unanime dei presenti, forse soprattutto contenti di andare finalmente a dormire, che si è fatto molto tardi.

Monti, probabilmente per paturnie personali tra accademici, va per suo conto e decide di far votare ai suoi Anna Maria Cancellieri, già ministro dell’Interno con qualche chiacchiera sulle amicizie. Su Prodi però Bersani si sente sicuro: calcola che alla quarta votazione, a maggioranza semplice, ce la farà, anche se i voti della coalizione risultano essere 496 e non i 504 necessari. Parte addirittura la telefonata: vieni qui che ti eleggiamo. Prodi è in Africa, dove lo raggiunge telefonicamente anche D’Alema, sentito il quale l’ex pluripresidente disfa le valige e resta dov’è. Così almeno si narra.

Il Parlamento vota: per Prodi né 504 né 496 ma solo 395 voti. Uno schiaffone terribile, per lui, per Bersani e per il PD, che Bersani chiama “la ditta” e che anche in quella occasione si conferma mal frequentata e, almeno nella circostanza, anche mal gestita.

Prodi, infuriato, ritira la candidatura; non vuole altre votazioni sul suo nome. Rosy Bindi si dimette da presidente del partito e Bersani da segretario, salvo restare in carica per fare ancora ciò che gli tocca perché la Repubblica abbia comunque un presidente.

Sarà costretto ad andare in comitiva da Napolitano, accompagnato da altri leader e rappresentanti regionali, a chiedergli per cortesia di rinviare la pensione, che in quel Parlamento non c’è alcun modo di tirar fuori un altro nome che raccolga i voti necessari.

Il presidente accetta, o subisce, ma nel severo discorso di reinsediamento precisa che lo fa per spirito di servizio e bacchetta i parlamentari, incapaci di fare riforme di qualunque tipo, in particolare della legge elettorale. Io darò mandati per fare le riforme, dice in sostanza, voi sbrigatevi ad approvarle che sono stanco, non ci penso affatto di restare qui altri sette anni. Si signor presidente. Applausi. 738 voti.

Applausi. Mancano solo quelli dei grillini che votano Stefano Rodotà, uomo di sinistra, buttato lì come inciampo al PD dopo che Milena Gabbanelli e Gino Strada, i più votati in rete, avevano avuto il buonsenso di declinare.

Bersani non può che abbozzare. Il giaguaro non è smacchiato mentre la sua prospettiva di diventare un giorno presidente del consiglio è quanto meno un bel po' scolorita. Vero che col tempo tutto o quasi si dimentica, ma fiaschi in serie ravvicinata come li ha presi lui non dovrebbero essere compatibili con alcuna prospettiva di carriera politica. Però non si ritira e dunque, trovandoci in Italia, non si può escludere nulla per il futuro.

Per il presente, nel senso di 2013, l’incarico di Napolitano va ad Enrico Letta, un tipo perbene la cui statura politica è ancora ignota.

Due mesi dopo le elezioni Letta, vice segretario del PD, forma un governo di larghe intese. Vicepresidente del Consiglio è il vicesegretario del centrodestra Angelino Alfano: un governo di vice. Quasi un vice governo, che ha il compito esplicito di riformare un po' di cose, come richiesto da Napolitano, e quello implicito di darsi da fare, anche in apparenza, per far intendere che sulla politica è calato uno spirito fortemente riformista, che va giusto incontro alle aspettative dei numerosi che hanno votato Grillo.

Missione fallita, sia perché Letta in fondo è un posapiano e sia perché per l’elettorato grillino, piuttosto integralista, tutto ciò che c’era prima è comunque marcio.

Parallelamente al governo si lavora alla riforma/manutenzione delle Istituzioni.

Napolitano nomina dieci saggi, poi il governo una commissione (il gruppo di lavoro del ministro Quagliarello, popolato di fumosi e inconcludenti costituzionalisti) in vista di un Comitato Parlamentare per le Riforme che non ci sarà mai. Un percorso riformatore molto prudente.

Intanto nell’ancor giovane PD passano i segretari: le dimissioni di Pierluigi Bersani portano alla segreteria pro tempore Guglielmo Epifani, già CGIL, in attesa di nuove primarie che si terranno al freddo, in dicembre. Votano poco meno di tre milioni e vince nettamente il sindaco di Firenze Matteo Renzi (67,55%), sempre considerato un alieno, o addirittura un nemico, dall’establishment del partito, che avrebbe preferito il fedele ma poco esuberante Gianni Cuperlo, già segretario della Federazione Giovanile Comunista fin dal 1988, era Gorbaciov, muro di Berlino solidamente al suo posto. Non che l’esuberanza sia una virtù politica, ma anche la comunicazione vuole la sua parte.

Establishment sta per D’Alema, Bersani, Sposetti, Damiano, Fassina, Enrico Rossi e altri, tutti ex PCI/PDS/DS, come Cuperlo, e tutti diventati opposizione interna dopo la sconfitta. La sorpresa sta nel fatto che Renzi, presentatosi come rottamatore di politici e modi di far politica, è risultato vincitore anche tra i soli iscritti al partito, ritenuti in maggioranza pro Cuperlo, come da direttive. Costui però segna un misero 18,2%, circa la metà delle peggiori previsioni. Anche Cuperlo comunque ignora il clamoroso non gradimento personale e si ripropone, come si dice a Roma dei piatti indigesti, tra gli oppositori di Renzi.

Il risultato, per chi lo vuole leggere, è la palese conferma di un accentuato desiderio di rinnovamento che i vecchi arnesi del mestiere e del partito non hanno minimamente colto, né nella società né nel loro stesso partito. Non hanno nemmeno colto, forse impediti dall’autoreferenzialità, il non insignificante dettaglio che l’outsider Renzi, considerato “non di sinistra”, già nelle primarie di coalizione perse nel 2012 fu il più votato al primo turno, più di Bersani, proprio nelle tradizionali “regioni rosse”: Toscana, Umbria, Marche.

Un terzo candidato, dopo il ritiro di Gianni Pittella che sosterrà Renzi, è Pippo Civati, trentottenne come Renzi, consigliere regionale lombardo con trascorsi politici ancora modesti, che però segna un 14,2%, abbastanza sopra le aspettative. Altro segno che pure a “sinistra non centro” c’è voglia di facce nuove. Civati è sostenuto tra gli altri da Corradino Mineo, Felice Casson e Walter Tocci, e pure loro si schiereranno contro il vincitore da dentro il PD. Civati, invece, lealmente lascerà.

Questo fatto che chi perde, anche molto nettamente, poi fa l’opposizione dall’interno – pregiudiziale, cocciuta, cattiva, urlata – è un gravissimo deficit del partito, che può e forse dovrebbe risultarne travolto. Un amalgama mal riuscito, come ebbe a dire D’Alema cinque anni prima, già immaginando probabilmente i suoi comportamenti futuri volti di fatto ad impedire una migliore riuscita. Ma D’Alema, si sa, è sempre stato più indulgente con le opposizioni che con la parte politica della quale disgraziatamente risultava far parte. Renzi si insediò al partito guardando al governo. Visto il temporeggiare di Letta prima lo tranquillizzò poi lo sostituì, forte dell’appoggio del “suo” PD (136 favorevoli e 16 contrari in direzione).

300 giorni e anche il governo Letta non c’è più. Di quel governo passa un po' in silenzio il DDL, quello forse sì “antipolitico”, per la lungamente reclamata abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, che si ridurrà gradualmente fino a sparire del tutto dal 2017.

Chiedendo la fiducia al Parlamento, febbraio 2014, Renzi conferma che il suo governo dovrà caratterizzarsi come fortemente riformista, anche nei confronti della seconda parte della Costituzione, in linea con le aspettative del presidente della Repubblica che gli ha conferito l’incarico. Cita tra l’altro legge elettorale, scuola, giustizia, lavoro.

Risultato: 169 voti contro 139 al Senato, 378 contro 220 alla Camera.

E qui sembra cominciare una storia nuova. O che potrebbe essere nuova, se le resistenze interne alla ditta non avranno la meglio. Lasciando naturalmente alla storia il giudizio se il nuovo si rivelerà migliore o peggiore per il Paese.