Robert McCall (Columbus, Ohio, 1919 - Scottsdale, Arizona, 2010) - Pearl Harbour

Seconda guerra mondiale. Le grandi giornate - Da Pearl Harbour alle Midway (3)

di Mauro Lanzi

- Pearl Harbour

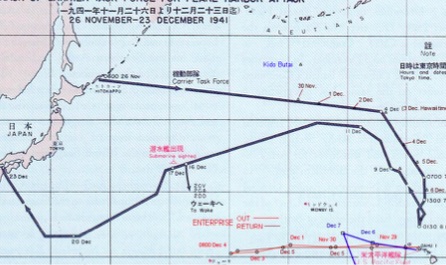

Dopo la proclamazione dell’embargo americano (luglio 1941), gli eventi si succedono con ritmo incalzante; già da gennaio il nuovo comandante della marina giapponese ammiraglio Isoroku Yamamoto, aveva presentato al suo governo il “Piano Hawai”, che capovolgeva l’impostazione strategica di tutti i piani precedenti, che prevedevano un attacco alle Filippine, per attendere da posizioni favorevoli le contromosse americane; Yamamoto, viceversa, proponeva un attacco diretto alla principale base navale statunitense, Pearl Harbour, ritenendo, giustamente, che, senza l’appoggio della flotta, tutti i presidi militari degli alleati dell’area non avrebbero avuto possibilità di resistere; soprattutto, visto il potenziale industriale degli Stati Uniti, argomentava l’ammiraglio, la guerra doveva essere vinta al primo giorno. Yamamoto, per evitare di essere scoperto durante il trasferimento, aveva scelto una rotta a nord, molto più lunga, ma anche per questo meno presidiata dalla ricognizione; la flotta giapponese si sarebbe raggruppata a Tankan Bay, nelle isole Curili.

Il governo giapponese, pur autorizzando i preparativi del piano Yamamoto, esitò a lungo prima della decisione finale; si sperava di convincere gli americani a revocare l’embargo a fronte di concessioni limitate in Asia, accompagnate dall’impegno di rompere i rapporti con la Germania, che si sapeva essere il primo motivo di preoccupazione per Roosevelt. Venivano reiterate le garanzie nei confronti di Australia ed Oceania, ed infine, in un estremo tentativo d’intesa, il 16 Novembre l’inviato giapponese offrì anche lo sgombero dell’Indocina ed una promessa di ritirarsi dalla Cina entro 25 anni.

Gli Stati Uniti risposero il 30 Novembre con la “Hull note” (Hull era il segretario di stato) con cui si chiedeva, per la revoca dell’embargo, che il Giappone sgomberasse la penisola Indocinese, abbandonasse i governi fantoccio di Nanchino e del Manciukuò, che equivaleva in pratica ad abbandonare ogni aspirazione sulla Cina; la nota, redatta forse anche in termini poco diplomatici, venne definita “umiliante” dal governo giapponese e quindi respinta.

Resosi infine conto della gravità della situazione, Roosevelt inviò il 2 dicembre una nota personale ad Hirohito facendo menzione alle antiche relazioni di amicizia trai due paesi e proponendo un incontro al vertice, con lo scopo di salvare la pace. Troppo tardi, la flotta di Yamamoto aveva già abbandonato le Curili, facendo rotta verso le Hawai; soprattutto la nota americana era risuonata come un insulto, non si poteva fare marcia indietro.

Paradossalmente, quindi, gli americani non solo paventavano una situazione di aperta ostilità, quindi avrebbero dovuto mettere in preventivo la possibilità di un attacco, ma erano anche riusciti a decrittare la notte tra il 6 ed il 7 dicembre il messaggio cifrato per l’ambasciata giapponese a Washington, contenente la dichiarazione di guerra.

I giapponesi infatti avevano pensato di sfruttare la differenza tra il fuso orario delle Hawai e quello di Washington; le 8 del mattino alle Hawai erano le 13:30 a Washington, bastava presentare la dichiarazione di guerra una mezz’ora prima dell’attacco per essere in regola con la prassi diplomatica, salvando il fattore sorpresa. Quello che accadde in realtà fu che i tempi di decodifica e trascrizione del messaggio all’Ambasciata Giapponese furono più lunghi del previsto, poi ci si mise di mezzo il traffico cittadino, per cui la dichiarazione di guerra fu consegnata solo alle 14:30, giustificando così le accuse di attacco proditorio. Il paradosso è che il segretario di stato Hull conosceva già dai suoi servizi segreti il contenuto del messaggio che gli veniva letto dall’ambasciatore giapponese.

Perché allora gli americani si lasciarono cogliere di sorpresa?

Dopo la guerra prese piede una tesi cospirazionista, secondo cui sarebbe stato lo stesso Roseevelt a provocare deliberatamente l’attacco con un atteggiamento eccessivamente intransigente o addirittura offensivo nei confronti della controparte, perché voleva la guerra contro le potenze dell’Asse; tesi infondata, furono le potenze dell’Asse a dichiarare guerra all’America!!

In realtà, il motivo di fondo fu lo stesso, citato più volte, gli americani non conoscevano il loro avversario; non avevano compreso che la “Hull note” era stata percepita come uno schiaffo all’orgoglio giapponese, che non c’era più spazio per il negoziato, che pure proseguiva, e che la forza coercitiva dell’embargo si era esaurita. Sottovalutavano anche la determinazione del loro avversario e le sue capacità operative, non pensavano che si potesse mettere in piedi un’operazione di così vasta portata ad una tale distanza dalle basi logistiche; anche le potenzialità delle portaerei come vettori d’attacco non erano state pienamente considerate. Tutte le indicazioni dell’intelligence, derivanti dalle decrittazioni non definivano le direttrici dell’attacco e, come narrato, le indicazioni fornite dal controspionaggio inglese, non erano state giudicate attendibili; gli americani non erano certi dove il nemico li avrebbe attaccati, secondo logica si attendevano attacchi sulle Filippine e/o sull’isola di Guam; a Pearl Harbour si dormivano sonni tranquilli.

Per il giorno dell’attacco i giapponesi scelsero una domenica, perché sapevano che le navi americane erano solite rientrare alla base di domenica per concedere un giorno di riposo agli equipaggi: così quel fatidico 7 dicembre, le navi erano nel porto, gli aerei a terra, gli equipaggi dormivano, persino le postazioni radar e contraree non erano adeguatamente presidiate, proprio quello che non si dovrebbe mai fare in attesa di un attacco!!!

I giapponesi impiegarono nell’attacco (nome in codice “Tora” “Tora”, acronimo per attacco fulmineo) ben sei portaerei, da cui partirono, ad ondate successive, caccia (i famosi Zero, a lato), bombardieri ed aerosiluranti: il primo attacco si verificò alle 7,55 sul campo d’aviazione di Hickam Field, distruggendo al suolo più della metà dei caccia americani posteggiati in bell’ordine; uguale sorte subirono gli altri due campi attigui, ben pochi caccia americani riuscirono a levarsi in volo. Di seguito arrivò l’attacco delle aerosiluranti che lanciarono i siluri con pinne stabilizzatrici nel bacino e sui canali del porto, che l’ammiraglio Kimmel, comandante della base, non aveva fatto proteggere dalle reti di sbarramento per ragioni di operatività. L’opera di distruzione fu poi completata dai bombardieri che sganciarono bombe dirompenti sulle tolde delle navi; tutti i vascelli americani furono colpiti ancora attraccati, in un inferno di fumo e fiamme ( a sinistra la corazzata California), mentre i disgraziati equipaggi, svegliati di soprassalto, cercavano invano di raggiungere i loro posti: solo la supercorazzata Nevada riuscì a liberarsi dagli ormeggi e raggiungere il mare aperto, sparando con tutte le artiglierie di cui disponeva: infine, attaccata su ogni lato da nugoli di arei nemici, fu affondata, portando con sé quasi mille marinai.

I giapponesi impiegarono nell’attacco (nome in codice “Tora” “Tora”, acronimo per attacco fulmineo) ben sei portaerei, da cui partirono, ad ondate successive, caccia (i famosi Zero, a lato), bombardieri ed aerosiluranti: il primo attacco si verificò alle 7,55 sul campo d’aviazione di Hickam Field, distruggendo al suolo più della metà dei caccia americani posteggiati in bell’ordine; uguale sorte subirono gli altri due campi attigui, ben pochi caccia americani riuscirono a levarsi in volo. Di seguito arrivò l’attacco delle aerosiluranti che lanciarono i siluri con pinne stabilizzatrici nel bacino e sui canali del porto, che l’ammiraglio Kimmel, comandante della base, non aveva fatto proteggere dalle reti di sbarramento per ragioni di operatività. L’opera di distruzione fu poi completata dai bombardieri che sganciarono bombe dirompenti sulle tolde delle navi; tutti i vascelli americani furono colpiti ancora attraccati, in un inferno di fumo e fiamme ( a sinistra la corazzata California), mentre i disgraziati equipaggi, svegliati di soprassalto, cercavano invano di raggiungere i loro posti: solo la supercorazzata Nevada riuscì a liberarsi dagli ormeggi e raggiungere il mare aperto, sparando con tutte le artiglierie di cui disponeva: infine, attaccata su ogni lato da nugoli di arei nemici, fu affondata, portando con sé quasi mille marinai.

Due ore durò in totale l’attacco; poi i caccia e i bombardieri giapponesi fecero ritorno alle portaerei, che iniziarono subito il viaggio di ritorno: in totale gli americani avevano perso nove supercorazzate più un numero indefinito di cacciatorpediniere, navi appoggio e naviglio minore. Il successo giapponese fu però ridotto nella sua portata dal fatto che le tre portaerei americane in forza alla flotta del Pacifico, Lexington, Enterprise e Saratoga non si trovavano a Pearl Harbour il giorno dell’attacco e quindi si salvarono: proprio questo dettaglio farà la differenza nelle successive fasi della guerra.

|

La fine della supercorazzata Nevada

- La marea d’oriente.

Un anno prima di Pearl Harbour, l’ammiraglio Yamamoto, al momento del suo insediamento, aveva detto: “Se mi si ordina di combattere, senza porre alcun pensiero alle conseguenze, per i primi sei mesi nessuno potrà fermarmi; non nutro la più piccola fiducia in ciò che potrà accadere dopo il primo anno di guerra”.

Fu buon profeta su entrambi i punti: all’alba dell’8 dicembre la poderosa macchina da guerra giapponese si mise in moto secondo piani precisi studiati da tempo incontrando in genere resistenza modesta ovunque. Il primo bersaglio delle forze nipponiche fu la presenza inglese in estremo oriente, presenza che si appoggiava su due piazzeforti, Hong Kong e Singapore; nei dibattiti strategici tenutisi a Londra nei mesi precedenti, Hong Kong era stata definita indifendibile e si era proposto di ritirare i battaglioni inglesi ivi presenti. Poi, invece, erano affluiti rinforzi, due battaglioni canadesi, ma la prima valutazione era quella giusta; l’8 dicembre i giapponesi sbarcarono con forze preponderanti, costringendo gli inglesi a ritirarsi prima lungo la linea difensiva detta “Gindrinkers line”, poi direttamente sull’isola di Hong Kong; tra il 18 ed il 19 i giapponesi riuscirono a sbarcare sull’isola, ponendo fine in breve alla resistenza inglese, durata in complesso meno di 18 giorni: 12000 uomini erano stati persi in una vana difesa.

Del tutto differente avrebbe dovuto essere la situazione di Singapore, la poderosa base navale creata di recente, irta di cannoni, imprendibile secondo l’opinione corrente: Singapore è un’isola che si trova all’estremità della penisola di Malacca, che era presidiata da ben 88000 uomini : inoltre, poco prima degli eventi narrati, Churchill aveva deciso di rinforzare le difese della base inviando sul posto due delle migliori unità della flotta inglese, il superbo incrociatore “Repulse” e la magnifica corazzata “Prince of Wales”, con lo scopo di impedire sbarchi giapponesi sulla penisola di Malacca: ben poco era stato fatto per assicurare la copertura aerea della base e della flotta, sia perché gli aerei servivano in Europa ed in Egitto, sia perché era giudicata assurda l’idea che una corazzata di quelle dimensioni potesse essere affondata da un attacco aereo. L’8 dicembre all’alba i giapponesi sbarcano in tre località diverse della Malacca, la più a sud, Kota Bharu: preso dal panico, il comandante della base navale ordina l’uscita dal porto delle due navi, senza attendere l’arrivo della piccola portarei Hermes, che avrebbe dovuto fornire almeno una modesta copertura. Le due possenti navi escono dal porto alle 18 di quel fatidico giorno e navigano in tranquillità per tutta la notte e la mattina dopo, ma nel pomeriggio la squadra navale è avvistata da tre ricognitori giapponesi, che l’ammiraglio Phillips non può far intercettare, per la mancanza di una portarei. Così non resta che attendere l’inevitabile: dai campi d’aviazione dell’Indocina i giapponesi fanno decollare ben 64 aerosiluranti e 51 cacciabombardieri; le due navi, con i cacciatorpediniere di scorta, impegnano gli assalitori con tutta la contraerea di cui dispongono, ma già nella notte la “Prince of Wales” deve incassare un primo siluro che ne riduce la capacità di manovra: la mattina dopo diviene facile preda delle successive incursioni, incassa altri siluri ed è poi finita dai bombardieri: il “Repulse” rimasto isolato viene distrutto un’ora dopo; alle 13:30 del 10 Dicembre 1941, tre giorni dopo Pearl Harbour, la Eastern Fleet inglese non esiste più.

La distruzione della flotta inglese dimostrò una volta in più l’importanza della copertura aerea, per le forze terrestri come per le forze navali; purtroppo in questo settore i giapponesi godevano di una superiorità assoluta, anche perché Churchill si era rifiutato di inviare rinforzi per non indebolire le difese in Inghilterra ed in Egitto.

La distruzione della flotta inglese dimostrò una volta in più l’importanza della copertura aerea, per le forze terrestri come per le forze navali; purtroppo in questo settore i giapponesi godevano di una superiorità assoluta, anche perché Churchill si era rifiutato di inviare rinforzi per non indebolire le difese in Inghilterra ed in Egitto.

Malgrado tutto a Londra regnava l’ottimismo: Singapore, in teoria, era stata progettata per resistere a qualunque attacco, anche la penisola malese si riteneva fosse adeguatamente presidiata: purtroppo i reparti britannici ivi dislocati, pur superiori in numero, erano di scarsa qualità, truppe indiane e reparti locali, ed erano sparpagliati per tutta la penisola; non disponevano inoltre né di carri armati né di artiglierie anticarro, in quanto si riteneva impossibile operare nella giungla con mezzi pesanti; i giapponesi, invece, che avevano fatto giungere dall’Indocina ben 550 carri, dimostrarono una grande abilità tattica, alternando attacchi terrestri a sbarchi dal mare, che gli inglesi non potevano più contrastare; riuscirono così ad aggirare o sfondare, una dopo l’altra, le linee difensive che il generale Percival si era adoperato ad attrezzare per bloccare il nemico. L’8 febbraio, dopo un’avanzata di ben 800 km effettuata in meno di un mese, le due divisioni di punta dell’armata giapponese giunsero sullo stretto canale che separa Singapore dalla terraferma;

Fin dal 16 gennaio Winston Churchill aveva appreso da un realistico messaggio del generale Wavell che le prospettive di difendere con successo Singapore non erano molto buone e che le sue difese erano gravemente carenti; il Primo Ministro venne a conoscenza che le artiglierie pesanti da 381 mm delle batterie costiere erano praticamente inutilizzabili verso il lato di terra, che la costa settentrionale dell'isola e la base navale erano prive di fortificazioni, che non esistevano fossati anticarro, né campi di mine nello stretto di Johore, né ostacoli campali nella giungla. La difesa della grande base imperiale, era stata affidata, secondo i piani prebellici, alle difese terrestri nella Malacca, dopo la caduta della penisola malese, Singapore era praticamente sguarnita sul lato di terra. Di fronte a queste notizie, Churchill, dopo aver manifestato tutto il suo disappunto e la sua delusione, considerò la possibilità di una rinuncia a continuare la battaglia per salvaguardare le truppe e dirottare i rinforzi previsti, in arrivo dalla metropoli, verso la Birmania o Giava. Questi piani tuttavia incontrarono la netta disapprovazione del primo ministro australiano John Curtin che richiese fortemente la difesa ad oltranza di Singapore, considerata uno sbarramento decisivo a protezione dell'Australia. Di fronte alle proteste di uno dei più importanti dominions dell'impero e anche per considerazioni di prestigio e propaganda, Churchill decise quindi di continuare la difesa di Singapore ad ogni costo.

Purtroppo la situazione nella città bersagliata dalle artiglierie giapponesi, senza possibilità di replica, diveniva ogni giorno più drammatica; il 9 febbraio i giapponesi riescono a varcare lo stretto, travolgendo la difesa di unità australiane, male appoggiate dalle artiglierie, che erano tutte puntate verso il mare. Entrati in città, i giapponesi ripetono le atrocità compiute in Cina, massacrando prigionieri e persino feriti e personale medico negli ospedali; lo sgomento si impadronisce dei difensori, che non intravedono possibilità di scampo: il 15 febbraio 1942 il generale Arthur Percival negozia la resa, l’imprendibile Singapore passa in mano ai giapponesi.

Le conseguenze della caduta di Singapore furono devastanti, a breve termine la caduta della Birmania, ma più gravi ancora le conseguenze a lungo termine, anche di natura psicologica; Singapore era stata il simbolo più eminente della potenza occidentale in estremo oriente, l’espressione più compiuta della superiorità navale inglese, che garantiva il controllo di questo settore. La facilità con cui i giapponesi la conquistarono nel febbraio 1942 fu un colpo fatale per il prestigio inglese in oriente, che neanche il ritorno inglese dopo quattro anni riuscì a far dimenticare: di più, l’occidente aveva perso il suo alone di onnipotenza, appariva di colpo vulnerabile e ciò avrebbe alimentato, terminata la guerra, le rivolte contro il potere coloniale europeo ed americano, a partire dall’Indocina francese, all’ India, per finire col Vietnam.

La caduta della Birmania fu l’immediata conseguenza della caduta di Singapore: parte delle già scarse forze inglesi erano state inviate nella Malacca nell’inutile tentativo di arginare l’avanzata giapponese, mentre i promessi rinforzi dall’India non sarebbero giunti che a metà gennaio. I giapponesi erano stati, ancora una volta. più rapidi: sbarcati a sud a metà dicembre, avevano investito Rangoon con un devastante attacco aereo il 25 dicembre. A metà gennaio il grosso delle forze giapponesi provenienti dalla Tailandia era entrato nel paese investendo la posizione fortificata di Moulmein, che resistette fino al 31 gennaio: caduta Moulmein, la via per Rangoon era aperta. Il generale Wavell, comandante in capo delle forze inglesi, realizzato che Rangoon era indifendibile, decise per una ritirata verso Mandalay. I giapponesi, entrati senza colpo ferire a Rangoon, riorganizzarono le loro forze gettandosi all’inseguimento delle forze inglesi: Wavell è presto costretto ad abbandonare Mandalay ed anche l’ultima disperata difesa della Burma Road, lo strategico collegamento tra India e Cina fallisce; gli inglesi sono costretti a riguadagnare l’Assam in fretta e furia prima di metà maggio, data prevista dell’avvio del monsone. Nella fuga devono abbandonare tutti gli equipaggiamenti, inclusi i carri armati. I giapponesi avevano aggiunto un tassello al loro piano strategico di conquista del “Sfera di coprosperità”.

Il passo più drammatico di questa fase del conflitto fu però la conquista delle Filippine. Le Filippine erano passate solo di recente nella sfera d’influenza americana, dopo secoli di dominazione spagnola; l’arcipelago era stato toccato, nella sua circumnavigazione, da Ferdinando Magellano, che vi era anche morto in uno scontro con gli indigeni: la vera colonizzazione spagnola era poi iniziata verso la metà del XVI secolo, Manila fu fondata nel 1575; il nome era stato dato all’arcipelago in onore di Filippo II. Le Filippine erano rimaste sotto il controllo spagnolo fino al 1896, quando, approfittando anche delle difficoltà della Spagna impegnata, prima nella rivolta di Cuba, poi nella guerra ispano americana, l’arcipelago aveva proclamato la sua indipendenza. L’illusione durò poco: nel giro di pochi mesi, nel 1898, la Spagna, sconfitta nei Caraibi e sul Pacifico, in uno scontro navale avvenuto di fronte a Manila, è costretta a firmare la pace di Parigi(1898); veniva riconosciuta l’indipendenza di Cuba (che diverrà un protettorato americano), Puerto Rico e l’isola di Guam erano cedute agli Stati Uniti, che occupavano anche militarmente le Filippine; la delusione per gli indipendentisti fu cocente, la lotta contro gli americani durò ancora qualche anno, ma nel 1905 le Filippine vennero dichiarate colonia americana.

Dopo la prima guerra mondiale gli americani iniziarono una politica di graduale disimpegno, che mirava a portare l’arcipelago all’indipendenza entro il 1946. Questi piani subirono una ovvia battuta d’arresto con l’acuirsi della tensione tra Stati Uniti e Giappone negli anni ’40 e ‘41, vista l’importanza strategica che l’arcipelago rivestiva in quel settore; malgrado questo innegabile aspetto, la questione della difesa delle Filippine fu vivacemente dibattuta nei primi mesi del’41 a Washington, dove sembrava dovesse prevalere l’opinione, che, essendo l’arcipelago indifendibile, conveniva ritirare del tutto le guarnigioni americane. Alla fine però prevalse il punto di vista di un generale il cui nome diverrà famoso nel prosieguo della guerra, Douglas Mc Arthur; Mc Arthur, avendo rivestito incarichi di comando in questo paese, considerava le Filippine un baluardo incedibile: Roosvelt, che nutriva una fiducia assoluta in questo comandante (la sua stima si confermerà nei successivi anni di guerra), gli dette ragione: così il contingente americano fu rafforzato, soprattutto con l’invio di robuste squadriglie di aerei, sia caccia che bombardieri. Gli Stati Uniti, quindi, non furono colti impreparati come accadde per Pearl Harbour, si aspettavano un attacco in questo settore, ciononostante l’esito dello scontro non fu meno disastroso di quanto avvenuto altrove, anche per una sfortunata serie di circostanze.

La mattina dell’8 dicembre, appena avuta notizia dell’attacco a Pearl Harbour, tutti gli aerei ebbero ordine di decollare, nel timore di avere anche qui un blitz giapponese. Purtroppo gli americani non avevano un piano operativo, si persero delle ore discutendo dell’opportunità di una rappresaglia su Formosa, mentre gli aerei giravano intorno all’isola di Luzon; nel frattempo, la nebbia che gravava sui campi di aviazione di Formosa aveva ritardato il decollo dei bombardieri giapponesi, che sarebbe dovuto essere contemporaneo all’inizio dei bombardamenti su Pearl Harbour : paradossalmente questo ritardo fu la chiave del successo giapponese, perché i bombardieri giunsero sui campi d’aviazione americani, proprio quando questi avevano richiamato i loro aerei a terra per preparali alla missione successiva; così, anche in questo caso l’aviazione statunitense fu distrutta al suolo, lasciando i giapponesi padroni dei cieli. Privati dell’appoggio aereo gli americani non avevano più alcuna possibilità di impedire gli sbarchi giapponesi e quindi Mc Arthur, che aveva assunto il ruolo di comandante del settore, dovette rinunciare, contrariamente ai suoi piani originari, a difendere le coste; concentrò a Manila tutti gli effettivi, ma così facendo lasciò via libera all’arrivo di rinforzi giapponesi. Ben presto anche Manila si dimostrò indifendibile, McArthur allora ritirò tutte le sue truppe sulla penisola di Bataan (6 gennaio 1942): la posizione strategica appariva buona, ma si evidenziarono subito dei problemi per approvvigionare un numero di uomini, oltre 100.000, civili compresi, ben superiore al previsto; inoltre la penisola era infestata dalla malaria, che mieteva vittime, imparzialmente, sia trai difensori che fra gli attaccanti, i quali, però, potevano ricevere rinforzi, costringendo gli americani ad arretrare. Il 10 marzo Mc Arthur lasciò le Filippine in volo per l’Australia e ciò contribuì a deprimere il morale della truppa, finché il 9 Aprile fu chiesta la resa; restava solo l’isola fortificata di Corregidor, difesa da una guarnigione di 15.000 uomini. Nella difesa di Corregidor l’esercito americano scrisse una delle pagine più eroiche e luminose di tutta la sua storia; “all’inferno” di Corregidor sono state dedicate numerose ricostruzioni, anche cinematografiche. Tutto inutile: il 9 giugno cessava ogni resistenza.

La mattina dell’8 dicembre, appena avuta notizia dell’attacco a Pearl Harbour, tutti gli aerei ebbero ordine di decollare, nel timore di avere anche qui un blitz giapponese. Purtroppo gli americani non avevano un piano operativo, si persero delle ore discutendo dell’opportunità di una rappresaglia su Formosa, mentre gli aerei giravano intorno all’isola di Luzon; nel frattempo, la nebbia che gravava sui campi di aviazione di Formosa aveva ritardato il decollo dei bombardieri giapponesi, che sarebbe dovuto essere contemporaneo all’inizio dei bombardamenti su Pearl Harbour : paradossalmente questo ritardo fu la chiave del successo giapponese, perché i bombardieri giunsero sui campi d’aviazione americani, proprio quando questi avevano richiamato i loro aerei a terra per preparali alla missione successiva; così, anche in questo caso l’aviazione statunitense fu distrutta al suolo, lasciando i giapponesi padroni dei cieli. Privati dell’appoggio aereo gli americani non avevano più alcuna possibilità di impedire gli sbarchi giapponesi e quindi Mc Arthur, che aveva assunto il ruolo di comandante del settore, dovette rinunciare, contrariamente ai suoi piani originari, a difendere le coste; concentrò a Manila tutti gli effettivi, ma così facendo lasciò via libera all’arrivo di rinforzi giapponesi. Ben presto anche Manila si dimostrò indifendibile, McArthur allora ritirò tutte le sue truppe sulla penisola di Bataan (6 gennaio 1942): la posizione strategica appariva buona, ma si evidenziarono subito dei problemi per approvvigionare un numero di uomini, oltre 100.000, civili compresi, ben superiore al previsto; inoltre la penisola era infestata dalla malaria, che mieteva vittime, imparzialmente, sia trai difensori che fra gli attaccanti, i quali, però, potevano ricevere rinforzi, costringendo gli americani ad arretrare. Il 10 marzo Mc Arthur lasciò le Filippine in volo per l’Australia e ciò contribuì a deprimere il morale della truppa, finché il 9 Aprile fu chiesta la resa; restava solo l’isola fortificata di Corregidor, difesa da una guarnigione di 15.000 uomini. Nella difesa di Corregidor l’esercito americano scrisse una delle pagine più eroiche e luminose di tutta la sua storia; “all’inferno” di Corregidor sono state dedicate numerose ricostruzioni, anche cinematografiche. Tutto inutile: il 9 giugno cessava ogni resistenza.

3. Resa degli americani a Bataan

Nelle Filippine gli americani avevano resistito più a lungo che in ogni altro settore, ma l’esito finale fu quello previsto dallo stato maggiore giapponese: se a ciò si aggiunge l’acquisizione dell’Indonesia, offerta al Giappone su di un piatto d’argento dal leader indipendentista Sukarno (l’Olanda occupata dai tedeschi non era stata in grado di reagire), si deve concludere che i giapponesi avevano portato a fine con pieno successo il loro piano strategico; disponevano ora dei campi petroliferi dell’Indonesia e della Malacca, del caucciù e delle materie prime dell’Indocina, nulla sembrava più poter arrestare il loro cammino.

Ma sulla loro strada c’erano le Midway.