Robert McCall (Columbus, Ohio, 1919 – Scottsdale, Arizona, 2010) – Tora! Tora! Tora!

Storia del Giappone (5) - La Seconda Guerra Mondiale

di Mauro Lanzi

L’obiettivo primario delle ambizioni espansionistiche Giapponesi alla vigilia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale era la Cina, il cui mercato era ritenuto indispensabile dal governo nipponico per assicurare lo sviluppo dell’economia giapponese.

La Cina non aveva la forza per opporsi all’esercito giapponese, soprattutto perché le mancava l’industria pesante, componente essenziale della guerra moderna. Dopo l’incidente del ponte di Marco Polo ed il conseguente attacco dell’esercito giapponese, Chiang Kai Tschek e Mao Tse Tung decidono, come primo passo, di sospendere la guerra civile per far fronte comune contro l’invasore: poi, Chiang cerca di ottenere aiuti militari, che gli giungono da ogni parte, Unione Sovietica, Stati Uniti, ma anche Germania ed Italia; ad un certo momento si giunse al punto che il capo di stato maggiore dell’aeronautica cinese era un generale italiano. Evidentemente questo flusso di aiuti si arrestò in parte alla firma del Patto anticomintern (1936) e del tutto con il Patto Tripartito o Asse Roma Berlino Tokyo del 1940. Restavano gli occidentali, Francia (che scompare presto), Gran Bretagna e, soprattutto, Stati Uniti, che forniscono sottobanco aiuti militari ed istruttori, badando bene, però, di non lasciarsi coinvolgere direttamente nel conflitto.

Questo atteggiamento prudente, dettato anche dal prevalente orientamento isolazionista dell’opinione pubblica americana, viene bruscamente abbandonato, quando, a seguito dell’occupazione tedesca della Francia, il Giappone impone al riluttante governo di Vichy l’occupazione “protettiva” dell’Indocina francese. Gli americani allora realizzano che la situazione in Asia sta precipitando e decidono di reagire; il 24 luglio 1941 il presidente Roosevelt chiede ai giapponesi di ritirarsi dall’Indocina: non avendo ricevuto risposte soddisfacenti, il 26 luglio ordina di congelare i crediti giapponesi negli Stati Uniti ed impone l’embargo di tutte le forniture di materie prime al Giappone, petrolio in primo luogo, misura a cui si allineano immediatamente Gran Bretagna ed Olanda (governo in esilio), che controllavano le principali fonti di rifornimento petrolifero dell’area.

Era un colpo mortale all’economia ed allo sforzo bellico giapponese, dato che il Paese aveva riserve di petrolio sufficienti per poco più di un anno, in tempo di guerra.

La mossa americana aveva una chiara impronta mercantilistica, gli Stati Uniti non potevano accettare di esser esclusi con la forza da tutti i mercati orientali e ritenevano di potersi imporre con misure puramente economiche; primo grave errore, pensare che l’avversario ragioni con la tua logica!! I giapponesi comunque avvertono la gravità della situazione, il 9 agosto giungono ad implorare l’America di ritirare l’embargo sul petrolio, ma non possono cedere alle richieste americane: già in Giappone erano stati sofferti come lesivi della dignità nazionale, alcuni eventi del recente passato, come il rifiuto delle “21 condizioni” da parte della Cina, l’apertura della potente base navale di Singapore da parte della Gran Bretagna, l’invio di un robusto contingente militare americano nelle Filippine, al comando del generale Douglas Mc Arthur; era in atto, secondo i giapponesi una chiara politica di “containment”, cedere l’Indocina avrebbe significato dover abbandonare tutto il resto e questo nessun governo giapponese poteva permetterselo.

Così, l’embargo americano da un lato, ma anche l’assoluto convincimento dell’imbattibilità del Giappone dall’altro (la natura divina dell’imperatore rendeva la nazione invincibile), portano l’oligarchia militare al governo a Tokyo a concepire un piano assai più audace della semplice occupazione della Cina, un piano capace di realizzare in un sol colpo quella zona di coprosperità, teorizzata già prima dell’inizio della guerra, che avrebbe posto al sicuro l’economia giapponese per il prevedibile futuro; bastava occupare Indonesia e penisola di Malacca per assicurarsi il 90% delle risorse petrolifere della zona ed erano anche aree scarsamente presidiate!! L’ostacolo principale però era la flotta americana.

Gli Stati Uniti, a questo punto, avrebbero dovuto capire che, malgrado fossero in corso convulsi negoziati, l’embargo equivaleva ad una dichiarazione di guerra! Non mancavano poi campanelli d’allarme più precisi da parte dell’intelligence, i codici diplomatici giapponesi erano stati decrittati, la famosa spia Dusan Popov (“Triciclo”) aveva trasmesso informazioni allarmanti e dettagliate circa l’interesse dimostrato dai giapponesi nei confronti degli accorgimenti utilizzati dagli inglesi nel loro attacco condotto con aerosiluranti contro il nostro porto di Taranto, accorgimenti impiegabili anche a Pearl Harbour. Gli inglesi avevano applicato delle alette direzionali ai siluri, che potevano così essere lanciati anche in fondali bassi, quali erano quelli di Taranto e quelli di Pearl Harbour; chiaro quindi il motivo dell’interesse dei giapponesi.

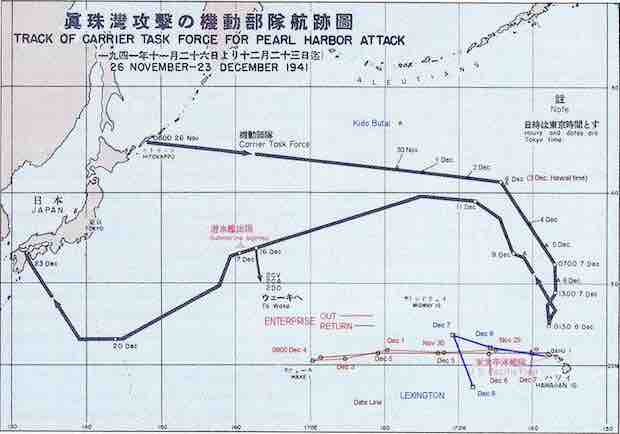

A capo della marina giapponese era salito da qualche mese uno dei più geniali strateghi navali dell’età moderna, Isoroku Yamamoto; Yamamoto scarta subito i piani militari preparati dai suoi predecessori che prevedevano bersagli vicini, come le Filippine; secondo Yamamoto, la guerra andava vinta fino dai primissimi giorni, poi lo strapotere industriale americano avrebbe fatto la differenza; nasce quindi da questa premessa il suo piano strategico: un attacco diretto al cuore della presenza americana in estremo oriente, la base navale di Pearl Harbour; Yamamoto aveva designato per l’attacco una rotta indiretta, concentrando la sua flotta alle isole Curili.

Il governo giapponese, pur autorizzando i preparativi del piano Yamamoto, esitò a lungo prima della decisione finale; si sperava di convincere gli americani a revocare l’embargo a fronte di concessioni limitate in Asia, accompagnate dall’impegno di rompere i rapporti con la Germania, che si sapeva essere il primo motivo di preoccupazione per Roosevelt. Venivano reiterate le assicurazioni di non intervento nelle aree di diretto interesse americano, come Australia e Nuova Zelanda.

Gli Stati Uniti risposero il 30 Novembre con la “Hull note” (Hull era il segretario di stato) con cui si chiedeva, per la revoca dell’embargo, che il Giappone sgomberasse la penisola Indocinese ed abbandonasse i governi fantoccio di Nanchino e del Manciukuò, il che equivaleva in pratica ad abbandonare ogni aspirazione sulla Cina.

Resosi conto infine della gravità della situazione, o forse preoccupato per la durezza della nota di Hull, Roosevelt inviò il 2 dicembre un messaggio personale ad Hirohito, ricordando gli antichi legami di amicizia tra i due paesi ed invitandolo ad un incontro al vertice, con lo scopo di salvare la pace. Troppo tardi; la flotta di Yamamoto aveva già abbandonato le Curili, facendo rotta verso le Hawai (sotto il percorso seguito dalla flotta di Yamamoto). Soprattutto la nota americana era risuonata come uno schiaffo al governo giapponese, non si poteva fare marcia indietro.

Gli americani avevano infine valutato la gravità della situazione e avrebbero quindi dovuto mettere in preventivo uno scoppio imminente delle ostilità; erano anche riusciti a decrittare la notte tra il 6 ed il 7 dicembre il messaggio cifrato per l’ambasciata giapponese a Washington, contenente la dichiarazione di guerra. I giapponesi infatti avevano pensato di sfruttare la differenza tra il fuso orario delle Hawai e quello di Washington; le 8 del mattino alle Hawai erano le 13:30 a Washington, bastava presentare la dichiarazione di guerra una mezz’ora prima dell’attacco per essere in regola con la prassi diplomatica, salvando il fattore sorpresa. Quello che accadde in realtà fu che i tempi di decodifica e trascrizione del messaggio all’Ambasciata Giapponese furono più lunghi del previsto, poi ci si mise di mezzo il traffico cittadino, per cui la dichiarazione di guerra fu consegnata solo alle 14:30, giustificando così le accuse di attacco proditorio. Il paradosso è che il segretario di stato Hull conosceva già dai suoi servizi segreti il contenuto del messaggio che gli veniva letto dall’ambasciatore giapponese.

Perché allora si lasciarono cogliere così malamente di sorpresa a Pearl Harbour? La risposta è quella di sempre; non conoscevano il loro avversario, sottovalutavano la sua determinazione e le sue capacità operative, non pensavano che si potesse mettere in piedi un’operazione di così vasta portata ad una tale distanza dalle basi logistiche; anche le potenzialità delle portaerei come vettori d’attacco non erano state pienamente considerate.

Quanto accadde a Pearl Harbour in quella fatidica domenica del 7 dicembre 1941 è storia nota. Per il giorno dell’attacco i giapponesi scelsero una domenica, perché sapevano che le navi americane erano solite rientrare alla base di domenica per concedere un giorno di riposo agli equipaggi: così quel fatidico 7 dicembre, le navi erano nel porto, gli aerei a terra, gli equipaggi dormivano, persino le postazioni radar e contraeree non erano adeguatamente presidiate, proprio quello che non si dovrebbe mai fare in attesa di un attacco!!!

I giapponesi impiegarono nell’attacco (nome in codice “Tora” “Tora”, acronimo per attacco fulmineo) ben sei portaerei, da cui partirono, ad ondate successive, caccia (i famosi Zero), bombardieri ed aerosiluranti: il primo attacco si verificò alle 7,55 sul campo d’aviazione di Hickam Field, distruggendo al suolo più della metà dei caccia americani posteggiati in bell’ordine; uguale sorte subirono gli altri due campi attigui, ben pochi caccia americani riuscirono a levarsi in volo. Di seguito arrivò l’attacco delle aereosiluranti che lanciarono i siluri con pinne stabilizzatrici nel bacino e sui canali del porto, che l’ammiraglio Kimmel, comandante della base, non aveva fatto proteggere dalle reti di sbarramento, perché riducevano l’operatività della base. L’opera di distruzione fu completata poi dai bombardieri che sganciarono bombe dirompenti sulle tolde delle navi; tutti i vascelli americani furono colpiti ancora attraccati, in un inferno di fumo e fiamme, mentre i disgraziati equipaggi, svegliati di soprassalto, cercavano invano di raggiungere i loro posti: solo la supercorazzata Nevada riuscì a liberarsi dagli ormeggi e raggiungere il mare aperto, sparando con tutte le artiglierie di cui disponeva: infine, attaccata su ogni lato da nugoli di arei nemici, fu affondata, portando con sé quasi mille marinai.

In un sol colpo i giapponesi neutralizzarono la prima potenza navale nel Pacifico (sotto l’affondamento della corazzata California) e poterono dare il via al programma di conquiste accuratamente preparato.

Un anno prima di Pearl Harbour, l’ammiraglio Yamamoto, al momento del suo insediamento, aveva detto: “Se mi si ordina di combattere, senza porre alcun pensiero alle conseguenze, per i primi sei mesi nessuno potrà fermarmi; non nutro la più piccola fiducia in ciò che potrà accadere dopo il primo anno di guerra”.

Fu buon profeta su entrambi i punti, uno dopo l’altro tutti i grandi caposaldi della presenza occidentale in oriente caddero in mano giapponese. All’alba dell’8 dicembre la poderosa macchina da guerra giapponese si mise in moto secondo piani precisi studiati da tempo incontrando una resistenza, come minimo inadeguata; tutti i principali baluardi occidentali, da Hong Kong, a Singapore, alla Birmania, alle Filippine caddero come birilli nel giro di pochi mesi. Particolarmente disastrose furono la caduta di Singapore, una base navale ritenuta imprendibile, che si arrese dopo soli due mesi, e delle Filippine, difese da un forte contingente americano sotto il comando del generale Mc Arthur: dopo una strenua resistenza, il 9 giugno, anche l’ultimo baluardo, l’isola di Corregidor, cessò di combattere.

Nel giro di pochi mesi le ambite fonti di petrolio e materie prime, Malesia, Molucche ed Indonesia sono conquistate o finiscono sotto il controllo dei giapponesi, che danno anche inizio alle operazioni per l’occupazione della Nuova Guinea, trampolino di lancio verso l’Australia. L’ambizioso programma che mirava al raggiungimento della piccola e grande sfera di coprosperità aveva raggiunto un primo significativo successo, non sembrava ci fossero più ostacoli all’avanzata giapponese nel Pacifico.

Ma sulla loro strada c’erano le Midway. E nel giugno 1942 il destino, alle Midway, giocò le sue carte.

L’attacco alle Midway era nato come ritorsione al bombardamento americano su Tokyo del 18 aprile ’41; benché priva di effetti pratici, l’incursione aveva destato in Giappone una reazione furibonda, si chiedeva a gran voce una punizione esemplare del nemico e di questa si doveva far carico, come sempre, la flotta. Yamamoto non era tipo da farsi influenzare dalla politica, elaborò quindi un piano strategico razionale: attaccando le Midway Yamamoto intendeva stanare e distruggere quanto restava della flotta americana, in particolare le portaerei, sfuggite al disastro di Pearl Harbour. Yamamoto, per mascherare i suoi piani, inviò parte della sua flotta, con due piccole porta-aerei verso le Aleutine, concentrando sulle Midway l’attacco principale; i giapponesi, comunque, stimavano che di porta-aerei americane ne fosse rimasta una, dopo lo scontro precedente nel mar dei Coralli, al massimo due, Yamamoto ne poteva schierare sei o sette, oltre a corazzate, cacciatorpediniere ed altro naviglio in numero esuberante rispetto al nemico. Il suo avversario, l’ammiraglio Nimitz, che era ben conscio della superiorità numerica dell’avversario, dovette giocare d’astuzia; prima fece uscire la flotta con largo anticipo, per non farsi rinchiudere in Pearl Harbour, poi schierò le sue portaerei, che erano divenute tre grazie al febbrile lavoro dei cantieri americani, ben dietro le Midway, fuori della portata dei ricognitori nemici.

Così, in quel fatidico 4 giugno, l’ammiraglio Nagumo, che comandava la forza d’attacco sulle Midway, dopo aver distrutto la forza aerea di terra alle Midway ed una porta-aerei, la Yorktown, era convinto di avere la situazione in pugno; si apprestava a dare il colpo di grazia alle difese terrestri delle Midway, quando un ultimo stormo di bombardieri americani, decollato dalle portaerei superstiti, che i giapponesi non avevano avvistato, colse di sorpresa la sua flotta con tutti gli aerei appontati per sostituire l’armamento; tutte e quattro le portaerei della flotta giapponese furono affondate, in pochi minuti l’equilibrio strategico nel Pacifico fu capovolto a favore degli americani.

Il successo alle Midway dette agli americani il tempo per riorganizzarsi; la possente macchina industriale degli Stati Uniti prese a funzionare a pieno regime, i cantieri navali iniziarono a sfornare almeno 16 portaerei l’anno, contro le cinque o sei giapponesi; cominciava il riflusso sul fronte del Pacifico.

Il successo alle Midway dette agli americani il tempo per riorganizzarsi; la possente macchina industriale degli Stati Uniti prese a funzionare a pieno regime, i cantieri navali iniziarono a sfornare almeno 16 portaerei l’anno, contro le cinque o sei giapponesi; cominciava il riflusso sul fronte del Pacifico.

Entro il 1945 i giapponesi soffrirono una serie ininterrotta di sconfitte nel Pacifico sud-occidentale, nella campagna delle Isole Marianne e Palau e nella campagna delle Filippine.  Il governo giapponese era direttamente controllato dai militari dal momento in cui, nel novembre 1941, il generale Hideki Tōjō aveva sostituito nella carica di primo ministro il principe Konoe, fautore della trattativa con gli Stati Uniti; Hideki Tōjō, primo responsabile quindi dell’entrata in guerra del Giappone, fu sostituito nel luglio’44 in seguito alla perdita di Saipan, posizione chiave nelle isole Marianne, da un altro militare, il generale Kuniaki Koiso, il quale, appena assunto l’incarico, dichiarò che le Filippine sarebbero state il luogo della battaglia decisiva.

Il governo giapponese era direttamente controllato dai militari dal momento in cui, nel novembre 1941, il generale Hideki Tōjō aveva sostituito nella carica di primo ministro il principe Konoe, fautore della trattativa con gli Stati Uniti; Hideki Tōjō, primo responsabile quindi dell’entrata in guerra del Giappone, fu sostituito nel luglio’44 in seguito alla perdita di Saipan, posizione chiave nelle isole Marianne, da un altro militare, il generale Kuniaki Koiso, il quale, appena assunto l’incarico, dichiarò che le Filippine sarebbero state il luogo della battaglia decisiva.

Quando anche le Filippine furono perdute, Koiso fu anch'egli sostituito dall'ammiraglio Suzuki Kantarō, ultimo a ricoprire questa carica. Nonostante i cambi al vertice, l’avanzata degli Alleati non si arrestava; nella prima metà del 1945 gli Alleati catturarono le vicine isole di Iwo Jima e di Okinawa, nomi scolpiti nella storia e nella leggenda della marina americana, capaci di evocare scene di incredibile eroismo e di immane sacrificio da entrambe le parti. Sotto la statua che celebra lo sbarco ad Iwo Jima dei marines, immortalati mentre erigono la bandiera americana sulla spiaggia,  Okinawa fu anche teatro del massacro di 150000 civili, molti dei quali, suggestionati dalla propaganda giapponese, morirono suicidi pur di non cadere vivi in mano agli americani. Okinawa era il trampolino di lancio ideale per l’invasione del Giappone, ormai non più difeso dalla marina imperiale, che aveva cessato da tempo di essere un corpo combattente: la distruzione del naviglio mercantile insieme ai bombardamenti strategici americani avevano poi messo in ginocchio l’economia giapponese, totalmente dipendente dalle importazioni di materie prime.

Okinawa fu anche teatro del massacro di 150000 civili, molti dei quali, suggestionati dalla propaganda giapponese, morirono suicidi pur di non cadere vivi in mano agli americani. Okinawa era il trampolino di lancio ideale per l’invasione del Giappone, ormai non più difeso dalla marina imperiale, che aveva cessato da tempo di essere un corpo combattente: la distruzione del naviglio mercantile insieme ai bombardamenti strategici americani avevano poi messo in ginocchio l’economia giapponese, totalmente dipendente dalle importazioni di materie prime.

Al Giappone non restava che arrendersi, ma il quartier generale dell’esercito aveva altre idee ed aveva dichiarato:

“Non possiamo più continuare la guerra con la speranza di successo. L'unica cosa da fare per i cento milioni di giapponesi è sacrificare le proprie vite colpendo il nemico per fargli perdere la voglia di combattere”

Così i militari al governo vararono, con assoluto cinismo e disprezzo della vita dei loro stessi compatrioti, l’Operazione Ketsugō, che prevedeva l’impiego di migliaia di kamikaze da lanciare a bordo di automezzi o imbarcazioni contro le teste di ponte americane e poi una difesa casa per casa, strada per strada, per costringere il nemico ad una pace negoziata, anziché la resa senza condizioni, già annunziata nelle conferenze di Teheran e Yalta, e confermata a Potsdam (16 luglio 1945); i giapponesi contavano anche sulla mediazione dell’Unione Sovietica, con la quale avevano stretto nel ’41 un patto di non aggressione, che aveva consentito a Stalin di concentrare tutte le sue risorse contro Hitler.

Ma Stalin denuncia il patto di non aggressione e muove le sue truppe contro l’esercito giapponese in Manciuria. Stretti tra la minaccia di un intervento russo e la prospettiva di un bagno di sangue in Giappone, gli americani prendono una decisione estrema. Il 6 Agosto 1945 il bombardiere B-29 “Enola Gay” sgancia su Hiroshima la prima atomica; tre giorni dopo viene colpita Nagasaki.

Ma Stalin denuncia il patto di non aggressione e muove le sue truppe contro l’esercito giapponese in Manciuria. Stretti tra la minaccia di un intervento russo e la prospettiva di un bagno di sangue in Giappone, gli americani prendono una decisione estrema. Il 6 Agosto 1945 il bombardiere B-29 “Enola Gay” sgancia su Hiroshima la prima atomica; tre giorni dopo viene colpita Nagasaki.

Quello che in realtà accadde in quei giorni a Tokyo non è ancora del tutto chiaro; alla notizia del doppio attacco atomico, l’imperatore Hirohito, in una tardiva presa di coscienza, decise per la resa immediata, superando l’opposizione degli oltranzisti che avrebbero voluto attendere l’esito dell’operazione Ketsugo. La sera del 13 Agosto fu registrato un discorso dell’imperatore da trasmettere via radio alla nazione. A questo punto avvenne l’incredibile; il 14 agosto alcuni reggimenti della guardia imperiale si ammutinarono, mettendo in atto un tentativo di colpo di stato; il palazzo imperiale fu occupato con l’intenzione di rapire l’imperatore ed impedire la diffusione del messaggio. Fortunatamente il grosso dell’esercito rimase fedele al governo, i capi della rivolta si suicidarono ed infine il 15 agosto a mezzogiorno il messaggio di Hirohito poté essere trasmesso alla nazione. La diffusione del messaggio non comportò la fine immediata delle ostilità, la cattiva qualità della  registrazione e l’uso del forbito linguaggio di corte lo resero di difficile comprensione, molti comandanti militari preferirono equivocare, le ostilità con l’Unione Sovietica, ad esempio, durarono fino ai primi di settembre con l’occupazione delle Curili. La resa senza condizioni del Giappone venne firmata il 2 settembre 1945 a bordo della corazzata Missouri; sullo sfondo della foto, si può notare la bandiera del commodoro Matthew Perry. Come noto, poi, alcuni distaccamenti giapponesi, sparsi sul territorio asiatico e su alcune isole nel Pacifico rifiutarono di arrendersi per mesi o per anni, fino al 1970.

registrazione e l’uso del forbito linguaggio di corte lo resero di difficile comprensione, molti comandanti militari preferirono equivocare, le ostilità con l’Unione Sovietica, ad esempio, durarono fino ai primi di settembre con l’occupazione delle Curili. La resa senza condizioni del Giappone venne firmata il 2 settembre 1945 a bordo della corazzata Missouri; sullo sfondo della foto, si può notare la bandiera del commodoro Matthew Perry. Come noto, poi, alcuni distaccamenti giapponesi, sparsi sul territorio asiatico e su alcune isole nel Pacifico rifiutarono di arrendersi per mesi o per anni, fino al 1970.

Dopo la resa iniziarono i processi per i crimini di guerra giapponesi; nel presentarsi a Mc Arthur, Hirohito si era esplicitamente assunto tutte le responsabilità di quanto accaduto. Obbiettivamente è difficile pensare che nella sua posizione fosse ignaro di quanto i suoi generali stavano perpetrando e quindi accettare la sua assoluta passività di fronte a crimini orrendi; Mc Arthur, però, si rifiutò di mandarlo sotto processo, da lui pretese solo una dichiarazione solenne con la quale negava pubblicamente la natura divina dell’imperatore. Poi, mentre tanti uomini politici e generali venivano processati ed impiccati, Mc Arthur decise di servirsi di Hirohito per traghettare il Giappone verso la democrazia.

In prospettiva, ci sembra abbia fatto la scelta giusta.

Mc Arthur e Hirohito