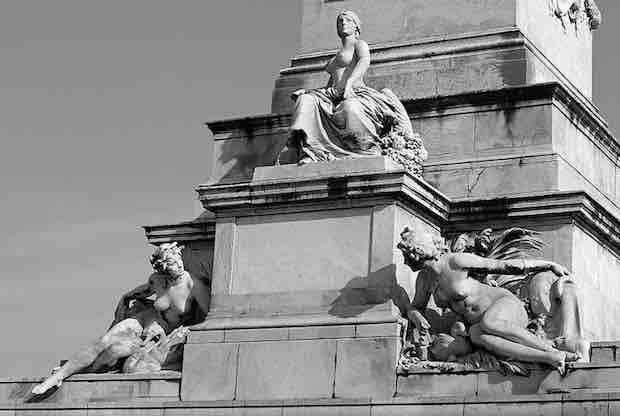

Bordeaux – Monumento ai Girondini

La Rivoluzione Francese (10) - La caduta della Gironda

di Mauro Lanzi

I ripetuti insuccessi sul fronte della guerra e, soprattutto, il tradimento di Dumouriez, 5 Aprile, avevano gravemente compromesso la posizione della Gironda; Dumouriez era stato sostenuto fino alla fine dai Girondini, anche contro l’evidenza delle sue malversazioni. La reazione non si fece attendere, già il 5 Aprile i Giacobini fecero circolare tra le loro sezioni un indirizzo che invitava a presentare petizioni per la destituzione dei membri della Convenzione che avevano sostenuto il traditore. Il peso dell’autorevolezza dei Giacobini era grande, ma la Gironda manteneva una posizione assai forte, per numero di delegati, nella Convenzione, anche se le era sfuggito il controllo del nuovo organo preposto a sorvegliare ogni attività, il “Comitato di Salute Pubblica”, che era costituito da nove rappresentanti, sette della Pianura e due della Montagna. Proprio la Pianura, cioè il Centro, assume un’importanza decisiva in questo momento, perché, spostando il suo appoggio da una fazione all’altra, decide delle sorti della Repubblica. La Pianura si schierava immancabilmente con la Montagna, ogniqualvolta si richiedono misure energiche per la salvezza della Rivoluzione, ma si affianca alla Gironda quando si tratta di arginare il Comune di Parigi o le trame di Danton; la Pianura difende semplicemente l’interesse pubblico contro le fazioni.

Lo scontro si trasferisce tra la Gironda ed il Comune di Parigi ed assume toni sempre più accesi: il 15 Aprile una delegazione del Comune si presenta alla Convenzione per esporre una petizione minacciosa nei confronti di 22 capi girondini; i sanculotti non tollerano più di dover sostenere una Repubblica in cui la borghesia si arricchiva con la speculazione sulle derrate alimentari e con l’acquisto dei beni nazionali; vogliono contare di più nelle decisioni della Convenzione, vogliono che la Rivoluzione nutra quelli che l’hanno fatta! Al loro fianco si schiera Robespierre, che aveva ben capito che non si poteva battere la Gironda senza coinvolgere nella lotta i sanculotti, quindi rivolgendosi alla piazza; dà quindi lettura prima ai Giacobini, poi alla Convenzione di una sua “Dichiarazione dei Diritti”, in cui si subordina il diritto di proprietà all’interesse comune e si invitano tutte le sezioni del Comune a cacciare quelle che chiama “les culottes dorées”, cioè i sostenitori della Gironda infiltrati nel Comune; Robespierre propugna chiaramente una politica sociale di classe.

I Girondini non si danno per vinti, organizzano una strategia su due fronti; in primo luogo fanno leva sulla periferia, sui dipartimenti in cui hanno mantenuto il controllo delle assemblee e degli organi di governo locale, si schierano al loro fianco Lione, Marsiglia, Tolone e molti altri importanti dipartimenti, si preannunzia una rivolta “federalista”. Non rinunciano neppure a combattere i loro avversari a Parigi; il 18 maggio un capo della Gironda, Barère, dichiarò che se il Comune complottava contro la Convenzione bisognava indagare sul Comune.

A tale scopo fu istituita una commissione di dodici membri, tutti girondini, che ordinò il 24 maggio a tutti i Comitati rivoluzionari di presentare i registri dei loro iscritti, preludio questo di un’azione giudiziaria; i presidenti delle sezioni che si rifiutavano di presentare i registri, venivano arrestati, insieme ad Hébert, uno dei capi degli Arrabbiati, che aveva accusato sul suo giornale i governanti girondini di aver organizzato il saccheggio di drogherie e forni per provocare disordini e mettere sotto accusa il Comune. Questi ed altri tentativi di repressione fecero esplodere la crisi che covava dal tempo del tradimento di Dumouriez; eccitate dagli appelli di Marat e Robespierre il 31 maggio le sezioni si presentarono alla sbarra per reclamare l’arresto dei 22 e dei 12, tutti girondini.

Non avendo ricevuto soddisfazione, costituirono un Comitato Rivoluzionario, che cominciò ad operare sulla falsariga di quanto fatto il 10 agosto, giorno dell’assalto alle Tuilieries; la Guardia Nazionale di Parigi fu posta sotto il comando di Hanriot, un estremista, con l’ordine di arrestare tutta la fazione girondina, se la Convenzione non avesse accettato le richieste del popolo di Parigi. Il 2 giugno notizie drammatiche giunsero dalla Vandea, le città cadevano una dopo l’altra in mano agli insorti; Hanriot approfittò dell’emozione destata da queste notizie per riunire, era una domenica, quasi 80.000 sanculotti, armati anche di 150 cannoni, portandoli poi a circondare la Convenzione; i delegati dettero prova di concordia e di coraggio, uscendo tutti insieme per aprirsi un varco tra gli assedianti, ma furono respinti ovunque dalle baionette. Ad un ordine del Presidente della Convenzione di sciogliere l’adunata, Hanriot rispose ironicamente: “Cannonieri, ai pezzi!”. All’Assemblea non restò che sottomettersi, umiliata, consegnando i suoi membri alla mercè del Comune. Il 2 giugno cambiò radicalmente la situazione politica francese, si era compiuto un vero e proprio colpo di stato.

Il 2 giugno sancì quindi la caduta della Gironda, ma la “via crucis” dei girondini non era terminata, la loro fine fu tragica; dopo un breve processo tenuto tra il 24 ed il 30 ottobre 1793, Brissot, Vergniaud, Lebrune, insieme ad altri diciotto capi della Gironda salirono sul patibolo. Il 3 Novembre fu la volta di Madame Roland, la moglie del ministro che era riuscito a fuggire; la Roland non aveva mai ricoperto incarichi ufficiali, ma veniva  considerata la Ninfa Egeria della Gironda, nel suo salotto si erano prese le decisioni fondamentali di quegli anni. Saputo della condanna, commentò, la Rivoluzione è come Cronos, divora i suoi figli. Poi le sue ultime parole:

considerata la Ninfa Egeria della Gironda, nel suo salotto si erano prese le decisioni fondamentali di quegli anni. Saputo della condanna, commentò, la Rivoluzione è come Cronos, divora i suoi figli. Poi le sue ultime parole:

“Ah, Libertà, quanti crimini si commettono in tuo nome!”

Roland, venuto a sapere della morte della moglie, si suicidò.

Un giudizio storico sull’operato della Gironda non può prescindere dai molti gravi errori commessi; il più grave era stato, senza dubbio, dichiarare una guerra né utile, né necessaria, nell’illusione di poterla vincere facilmente sull’onda dell’entusiasmo per gli ideali rivoluzionari, che si sarebbe dovuto diffondere in tutta Europa; non erano riusciti a vincerla, forse non ci sarebbe riuscito nessuno, ma non seppero neppure uscirne negoziando una pace.

L’altro errore fondamentale fu non aver compreso che la terribile crisi economica in atto richiedeva misure eccezionali, non ci si poteva solo affidare al “mercato” e lasciare languire il popolo nella fame; l’impressione data di proteggere benestanti e speculatori ebbe conseguenze devastanti.

Con l’eliminazione della Gironda termina il periodo “romantico” della Rivoluzione; per più di un anno, i Girondini avevano conferito alla Rivoluzione un’aureola di fascino, di giovinezza, di entusiasmo, della “douceur de vivre” propria della regione da cui provenivano; anche la guerra doveva essere un’operazione gioiosa, intesa a diffondere gli ideali della Rivoluzione, a liberare i popoli dal giogo della tirannia. Le sconfitte alle frontiere, l’insurrezione della Vandea segnalano che il tempo delle illusioni era finito. I martiri Girondini sono ricordati a Bordeaux da un monumento a loro dedicato.

Malgrado i tanti altri errori commessi in diverse circostanze politiche, un giudizio sul movimento girondino non può essere esclusivamente di condanna, non si può ignorare che il governo della Gironda fu l’unico serio tentativo di orientare la Rivoluzione verso un regime democratico, liberale e moderato e non è poco; ci vorranno altri 70 anni perché questo progetto si realizzi appieno. Abbattuta la Gironda, non da un’operazione politica, ma da un colpo di stato, l’eliminazione fisica dei moderati lasciò il Paese nelle mani degli estremisti e della piazza; e, come sempre accaduto, il connubio tra piazza ed estremismo politico non poteva che condurre alla dittatura.

La giornata del 2 giugno, delegittimando la rappresentanza popolare, aprì le porte al Terrore.

Monumento ai Girondini - particolare

Clicca qui per ascoltare

Clicca qui per ascoltare