Festa dell’Essere Supremo

La Rivoluzione Francese (13) - Il Grande Terrore

di Mauro Lanzi

Con la condanna di Danton, inizia l’epoca detta del “Grande Terrore”; il Tribunale Rivoluzionario funziona a pieno regime, le teste cadevano come tegole; basta la denuncia di due cittadini per trascinare davanti ai giudici qualunque “sospetto”; con la legge del 24 Pratile (10 giugno 1794) viene tolta agli imputati anche la possibilità di scegliersi un avvocato; gli avvocati non servono, costano e fanno perdere tempo!! I sostenitori di Robespierre e dei Comitati (tra cui si annoverano importanti storici, come Mathieuz) portano due argomenti a difesa: l’emergenza determinata dalla rivolta vandeana e dalla minaccia straniera alle frontiere e la sostanziale esiguità delle esecuzioni; sul primo argomento si può anche convenire, meno sul secondo. In totale vennero celebrati dal Tribunale circa 5300 processi, di cui solo 4000 si conclusero con una condanna; di

A parte il fatto che questi numeri non tengono conto dell’attività dei tribunali distaccati nelle province ed abbiamo ben visto di quali orrori si siano macchiati a Lione o a Nantes, ciò che colpisce di più la nostra sensibilità è l’arbitrio nell’imputazione e nella condanna di persone probabilmente in molti casi innocenti; quando si legge delle condanne a morte, tanto per fare i nomi più conosciuti, dell’astronomo Bailly, del poeta Andrea Chenier, del chimico Lavoisier, del vecchio avvocato Maleherbes (sopra), la cui unica colpa era stata la difesa di Luigi XVI al suo processo, non si può fare a meno di chiedersi: perché??

Lavoisier (sopra), in particolare, è stato un genio, il fondatore della moderna chimica, ma questo non è bastato a salvarlo; il giudice davanti a cui ebbe a comparire, quando l’argomento dei suoi meriti scientifici venne sollevato, sentenziò: “La Repubblica non ha bisogno di scienziati o di chimici, la giustizia deve seguire il suo corso”. Fu ghigliottinato l’8 maggio 1794, insieme al suocero ed alcuni colleghi (ancora meno se ne capiscono le motivazioni). Di lui dirà il grande matematico Lagrange:

“Ci è voluto solo un istante perché gli staccassero la testa, ma la Francia non ne avrà una così neanche in un secolo”.

Abbattute le fazioni, tacitate col terrore dei tribunali le voci del dissenso, Robespierre ed il Comitato, ormai nelle sue mani, può governare libero da ogni opposizione; la Convenzione approva senza discutere quanto le viene sottoposto, le Società popolari così ricche di fermenti sono chiuse od imbavagliate, il Comune e le autorità parigine sono epurati; resiste solo il Club dei Giacobini, anch’esso messo sotto stretto controllo, la stampa, così vivace ed appassionata prima dei processi, perde ogni indipendenza; i giornalisti non sono più disposti a giocarsi la testa per un reato di opinione. Il Comitato ha messo all’ordine del giorno oltre al Terrore, anche la Virtù, suo correttivo; si colpiscono senza pietà i ladri ed i prevaricatori, si cerca di conciliarsi l’opinione pubblica. “Bisogna – raccomandava Saint Just ai delegati inviati in missione – che voi ristabiliate la fiducia nella vita civile. Bisogna che voi facciate capire che governo rivoluzionario non significa guerra o conquista, ma passaggio dal male al bene, dalla corruzione alla probità” Si cominciano a delineare con queste parole i lineamenti della società auspicata da Robespierre e dai suoi, una repubblica di virtuosi, in cui non ci fosse posto per ricchi o poveri, perché l’opulenza è un’infamia, l’eguaglianza nel soddisfacimento dei bisogni essenziali è un diritto.

Una società siffatta deve fondarsi su una sua religione, che non può più essere quella tradizionale, il cristianesimo, ma deve essere una religione civile, laica e patriottica. La “scristianizzazione” della Francia era iniziata con i primi passi della Rivoluzione. Inizialmente erano stati varati il sequestro dei beni ecclesiastici per colpire gli alti prelati e le proprietà della Chiesa, prima esenti da tasse come i nobili, poi la costituzione civile del clero, il matrimonio civile, la fine delle discriminazioni contro protestanti ed ebrei, la gestione pubblica dei cimiteri, la soppressione delle scuole religiose e degli ordini, infine fu introdotto il divorzio. Papa Pio VI reagì emettendo diverse scomuniche specie contro i preti costituzionali e proclamando re Luigi XVI martire "in odio alla fede".

Non bastava; in seguito si volle colpire con più forza la Chiesa in ogni campo perché ritenuta una quinta colonna dell’Ancien Regime; gli edifici religiosi venivano saccheggiati, trasformati in depositi o, come avvenne per la cattedrale di Notre Dame, trasformati in tempi della Dea Ragione, anche i preti costituzionali non erano più al sicuro, veniva loro proibito di officiare, spesso erano perseguitati o imprigionati. Le festività religiose erano state abolite, a partire dalla domenica, che con l’introduzione del Calendario Rivoluzionario non era più contemplata, esistevano le decadi, non più le settimane.

Uno dei più attivi protagonisti di questa opera di “scristianizzazione” fu un ex seminarista, poi deputato alla Convenzione, un personaggio di cui merita parlare per le vicende di cui fu protagonista, Joseph Fouché. Fouché (sotto) si dimostrerà in tutta la sua vita pubblica un genio del trasformismo, capace di schierarsi per tempo con la fazione vincente; eletto tra i moderati, al processo del Re, si spostò sulle posizioni della Montagna, votando per la condanna a morte; il voltafaccia gli valse l’incarico di rappresentante in missione a Lione, dove si distinse per la ferocia nella repressione (era noto come il

Sostenitore dell'ateismo anticattolico, Fouché a Lione e provincia fece togliere ogni simbolo religioso in luogo pubblico, ossia ogni luogo che fosse esterno alle chiese, e porre all'ingresso dei cimiteri, al posto delle croci o delle frasi latine cattoliche e bibliche, la scritta: "La morte è un sonno eterno"; non solo, le chiese venivano spogliate di ogni arredo di valore, i libri sacri erano dati alle fiamme, si proibiva persino di officiare le funzioni. Fouché appariva impegnato in prima persona nella diffusione dell’ateismo; a proposito del cattolicesimo sentenziava:

“Questo culto superstizioso va sostituto dalla fede nella Repubblica e nella morale. È proibito a tutti gli ecclesiastici comparire nei templi con indosso i loro costumi. È tempo che questa classe altezzosa, ricondotta alla purezza dei principi della Chiesa primitiva rientri nella classe dei cittadini.”

Queste ed altre posizioni estremiste, vicine all’Hebertismo, lo allontanarono definitivamente da Robespierre, che lo fece anche incriminare per i fatti di Lione; per salvarsi, Fouché, con grande tempismo, entrò nel complotto del Termidoro, che abbatté il Comitato di Salute Pubblica e portò Robespierre sulla ghigliottina. Da lì iniziò la sua ascesa, prima con il Direttorio, poi con Napoleone, di cui divenne il potentissimo ministro di polizia, duca di Otranto; fu l’inventore della prima polizia segreta (“Le tenebre sono il regno di Fouché”, diceva di lui Napoleone); dopo Waterloo, caduto l’Empereur, Fouché cercò di vendere i suoi servigi ai nuovi padroni, ma la nomea di “regicida” (aveva votato per la condanna del Re) gli impedì di completare l’ennesima capriola, come invece era riuscito a Talleyrand: morì in esilio a Trieste, dimenticato da tutti.

Tornando alla nostra narrazione, al periodo del Terrore, occorre riconoscere che Robespierre era personalmente contrario agli eccessi hebertisti in materia religiosa; l’abolizione ufficiale del cristianesimo, che Hebert, Fouché ed altri erano riusciti a far decretare, fu rapidamente cancellata, riaffermandosi la libertà di culto; Robespierre, di suo, non era ateo, era un “deista”, come Voltaire e Rousseau, professava il culto dell’Essere Supremo e della Dea Ragione; coerente con le sue idee, fece decretare dalla Convenzione nel maggio 1794 il culto dell’Essere Supremo religione di stato. Sentite il suo discorso all’Assemblea:

«Che c’è in comune tra i preti e Dio? I preti stanno alla morale come i ciarlatani alla medicina. Com’è diverso il Dio della Natura da quello dei preti! Nulla vi è più assomigliante all’ateismo delle religioni da loro create. A forza di sfigurare l’Essere Supremo hanno distrutto quanto di questi vi era in loro; ne hanno fatto una palla di fuoco, un bue, un albero, un uomo, un re. I preti hanno creato Dio a propria immagine: l’hanno fatto apparire geloso, capriccioso, avido, crudele e implacabile. L’hanno trattato come un tempo i prefetti di palazzo trattavano i discendenti di Clodoveo, per regnare a suo nome a prenderne il posto. L’hanno relegato nel cielo come in un palazzo e l’hanno chiamato sulla terra solo per chiedergli a proprio vantaggio decime, ricchezze, onori, piaceri e poteri. Il vero sacerdozio dell’Essere Supremo è quello della Natura; il suo tempio è l’universo; il suo culto, la Virtù; le sue feste, la gioia di un grande popolo, riunito sotto i suoi occhi per stringere i dolci nodi della fratellanza universale e per fargli omaggio dei propri cuori sensibili e puri.»

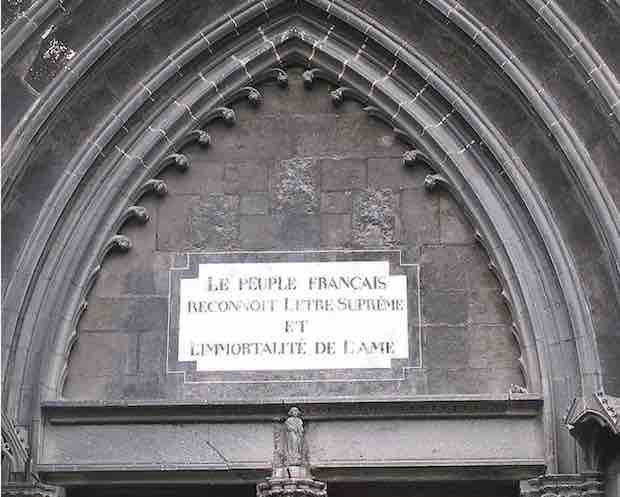

A ragione Condorcet, che era stato uno dei più eminenti capi della Gironda, aveva sentenziato: “Robespierre è un prete e non sarà mai altro che un prete!”; prete di una religione laica e patriottica, ma pur sempre un prete. Il nuovo culto nazionale, propugnato da Robespierre, tentava una conciliazione tra opposte visioni tramite una religione civile patriottica, naturalistica e rivoluzionaria. Robespierre fece votare una legge sul riconoscimento di questa nuova forma di spiritualità, in cui si affermava all'articolo 1 che "il popolo francese riconosce l'Essere supremo e l'immortalità dell'anima". La frase (derivata indirettamente dal modello deista proposto da Rousseau) venne apposta anche su molte chiese, riconvertite da templi della ragione a templi dell'Essere supremo, senza che vi si celebrasse alcun culto. Gli articoli 2 e 3, infatti, dichiaravano che "il solo culto che si conviene all'Essere Supremo è la pratica dei doveri dell'uomo", cioè l'odio verso i tiranni, il rispetto dei deboli, la pratica della giustizia, ecc.

Iscrizione sulla cattedrale di Clermont Ferrand, emersa dopo un restauro

Iscrizione sulla cattedrale di Clermont Ferrand, emersa dopo un restauro

L'8 giugno 1794 (il 20 pratile), Robespierre e gli altri deputati celebrarono la Festa dell'Essere Supremo al Campo di Marte. L'Incorruttibile, in qualità di presidente della Convenzione, guidò il corteo principale e pronunciò il discorso solenne scritto per l'occasione. Robespierre, come una sorta di "sacerdote", precedeva i deputati della Convenzione di cui era nuovamente presidente. Avanzava solo, e per la circostanza vestiva un abito celeste cinto da una fascia tricolore. Teneva in mano un bouquet di fiori e di spezie. La folla immensa, venuta per il grande spettacolo, cantava l'inno all'Essere Supremo scritto e musicato da poeti e compositori rivoluzionari; infine fu scoperta una statua raffigurante la Sapienza, virtù dono dell'Essere Supremo, davanti alla quale furono deposti fiori. Poi, sempre davanti alla statua della Sapienza, Robespierre diede fuoco a manichini che simboleggiavano l'ateismo, l'ambizione, l'egoismo e la falsa semplicità.

Doveva essere la consacrazione degli ideali della Rivoluzione e di Robespierre stesso come suo massimo interprete; l'evento, invece, segnò l'inizio della fine: dai delegati alla Convenzione, che assistevano al gran completo, partirono grida ostili, allusioni a Bruto e Tarquinio, alla Rupe Tarpea, alla fine che aspettava i dittatori, alludendo ovviamente a Robespierre.

Sotto una superficie di calma apparente la Francia ribolliva; la scristianizzazione del Paese, sia pure mitigata dalla libertà di professione religiosa, concessa al clero costituzionale, il culto dell’Essere Supremo o della Dea Ragione potevano essere graditi ad una elite borghese rivoluzionaria, ma non erano affatto bene accetti alla grande maggioranza della popolazione, ancora profondamente legata alla fede cattolica. Più sentiti ancora erano i motivi di malcontento per la situazione economica; la svalutazione dell’assegnato procedeva a ritmo incalzante, orma si era giunti a quotazioni inferiori al 50% del valore facciale; la svalutazione colpiva indistintamente tutti i ceti sociali, dai “rentiers” che avevano avviato la rivoluzione per salvare i loro investimenti e che ora si trovano remunerati con carta straccia, ai salariati che non riuscivano ad assicurare il mantenimento delle loro famiglie con un salario decurtato nel suo potere d’acquisto. Il rimedio escogitato dal Comitato di Salute Pubblica era stato inizialmente una legge contro gli accaparramenti, che puniva lo stoccaggio di beni di prima necessità; vista l’inadeguatezza di questi provvedimenti, il 29 settembre 1793 era stata votata la legge sul “maximum”, cioè il calmiere sui prezzi delle derrate, che non potevano superare che di un terzo le quotazioni del 1790, e sui salari cui era concesso un incremento del 50%. I risultati di questa camicia di forza imposta all’economia furono disastrosi; agricoltori e commercianti si rifiutavano di vendere i loro prodotti a prezzi non remunerativi e per pagamenti in assegnati, gli operai si ribellavano a salari da fame; si dovette ricorrere a requisizioni forzate ed al lavoro coatto, misure che non potevano che destare un sordo, crescente rancore contro le autorità.

L’altro motivo che allontanava la Francia dal Comitato di Salute pubblica e dai triumviri era il Terrore; la maggioranza della popolazione era disgustata dal fiume di sangue versato in nome della Rivoluzione ed anche dall’arbitrarietà con cui venivano comminate le pene capitali, ma tutta la politica dei Comitati si fondava sul Terrore, che la guerra sola persuadeva a sopportare; il Terrore però toglieva agli animi ogni rispetto per il regime, la Francia non lo avrebbe mai tollerato se non fosse stata convinta che solo la dittatura della Convenzione e dei Comitati l’avrebbe salvata dagli eserciti stranieri; ma anche questo stava per cambiare; Fleurus, la battaglia di Fleurus era alle porte.

Fleurus

La primavera del 1794 consegna alla Francia un esercito totalmente rinnovato per l’opera di Carnot; l’amalgama tra truppe di linea e volontari era stata completata con la formazione di demie-brigades, unità costituite da due battaglioni di volontari (o giovani di leva) ed un battaglione di linea; questo ordinamento pone alla base del nuovo esercito un corpo di tremila uomini, nel quale è scomparsa ogni distinzione, anche nelle divise; bene addestrati e motivati, perfettamente affiatati, dotati di artiglieria leggera, costituiscono un’unità più mobile ed efficiente degli antichi reggimenti. Carnot aveva lavorato a fondo anche nel settore degli approvvigionamenti, reprimendo molto duramente le ruberie dei fornitori militari; le fabbriche di fucili, cannoni e munizioni lavoravano a pieno regime, assicurando un flusso soddisfacente di rifornimenti militari, lo stesso per il vettovagliamento. Epurati gli stati maggiori da generali di dubbia fede, tra ufficiali e soldati regna una reciproca fiducia; i capi, molti dei quali escono dai ranghi della truppa, danno l’esempio anche nelle privazioni, mangiano lo stesso rancio, dormono nelle stesse tende. Anche i rappresentanti politici inviati dalla Convenzione partecipano a questa nuova atmosfera, agiscono di conserva con i capi militari, si preoccupano del benessere dei soldati, li infiammano di ardore civico, si mettono alla testa delle colonne d’assalto.

In quella primavera del 1794, la Francia può quindi contare su di un esercito efficiente, epurato ed omogeneo di almeno 500.000 uomini, tutti animati da ardente patriottismo, pronti al confronto con gli eserciti della coalizione; coalizione, che, per suo canto, non è più così compatta: gli alleati diffidano l’uno dell’altro, i consiglieri di Federico Guglielmo, re di Prussia, gli suggeriscono che il vero nemico non è la lontana Francia, ma l’Austria ai loro confini, soprattutto in un momento di difficoltà finanziarie. Per prevenire la defezione della Prussia, il governo inglese di Pitt si impegna a versare ingenti somme nelle casse prussiane, analogamente per l’Olanda; la coalizione ormai sta in piedi per l’oro inglese.

Nonostante lo scarso entusiasmo, le diffidenze tra alleati, il Coburgo riceve a fine maggio 94 l’ordine dall’imperatore d’Austria di marciare su Parigi, forzando il varco tra le due armate francesi del Nord e delle Ardenne; Carnot, avvedutosi del pericolo fa affluire rinforzi, per stringere gli austriaci in una morsa. Costituisce poi una nuova armata, l’armata della Sambre Meuse agli ordini di Jourdan, cui assegna l’obiettivo di occupare Charleroi; Jourdan attacca le posizioni nemiche sulla Sambre incontrando un’accanita resistenza; cinque volte le colonne francesi attraversano la Sambre guidate da Saint Just, sono respinte sanguinosamente, ma alla fine riescono ad investire Charleroi che capitola il 26 giugno. Le colonne di soccorso inviate dal Coburgo giungono in ritardo e sono respinte nei pressi di Fleurus dagli attacchi francesi, guidati da comandanti, i cui nomi diverranno famosi con Napoleone, Kleber, Bernadotte, Championnet; Coburgo ripiega su Bruxelles, il Belgio cade in mano francese.

Si avanza su tutti i fronti, ovunque la guerra è riportata in territorio straniero, al di là delle Alpi, del Reno, dei Pirenei; ma la guerra ha anche mutato carattere; non si tratta più, come nel ’92 di portare ai popoli d’Europa il verbo rivoluzionario, per farne degli alleati della Repubblica e della Rivoluzione; Carnot è molto chiaro: ”Noi dobbiamo vivere a spese del nemico; non entriamo certo per portargli i nostri tesori….Dobbiamo spogliare il paese, metterlo nell’impotenza di fornire ai nemici i mezzi per tornare”. Così regioni ricche come il Palatinato vengono saccheggiate, grano, buoi, vino, avena vengono dirottati verso la Francia, alle grandi città, come Bruxelles e Tournai viene imposta una taglia, il tutto senza ridurre l’onere del mantenimento delle truppe occupanti.

In conseguenza di Fleurus, gli alleati furono costretti a sgomberare il Belgio ed i Paesi Bassi, ma più importanti ancora furono le conseguenze politiche; come dopo Valmy l'esito della battaglia, inatteso, generò una incredibile euforia nel mondo politico rivoluzionario francese; prevalse la convinzione che l'esercito francese, nonostante le sue persistenti, anche se ridotte, carenze sia dal punto di vista logistico che di esperienza militare, fosse in grado di tenere testa all'intera Europa, convinzione errata e perniciosa che condurrà la Francia sul piano inclinato di campagne militari senza fine, che sfoceranno infine nel bonapartismo.

Più immediate e più concrete furono le conseguenze da un punto di vista politico; abbiamo visto come il malcontento, motivato soprattutto dalle difficoltà economiche, dilagasse da tempo, come pure il disgusto per il fiume di sangue versato in nome della rivoluzione; ma tutto era accettato, le contestazioni tacitate, il Terrore era percepito come necessario per fronteggiare l’attacco straniero.

Fleurus rappresentò la fine della minaccia immediata ai frutti della Rivoluzione e rese, quindi, agli occhi dei francesi, il regime repressivo e le costrizioni economiche del Terrore inutili ed insopportabili.

Se il governo rivoluzionario fosse rimasto almeno compatto al suo interno, avrebbe forse potuto superare anche questo frangente; timori appena repressi, interessi inconfessabili, rancori ed odi di parte colsero questo momento per esplodere ed il regime ne fu travolto.

Battaglia di Fleurus

Battaglia di Fleurus

Clicca qui per ascoltare

Clicca qui per ascoltare